そして、筑波大学を定年退官したのちに参加したイネゲノム解読の国家プロジェクトでは、遺伝子の完全解読を世界に先駆けて成功させた。80歳となった今も“神秘的な遺伝子ワールド”にとりつかれている村上は、そこに真摯に対峙しながら、遺伝子と人間の心の関係を科学的に解明するべく、日々研究に勤しんでいる。

師たちとの出会いによってはぐくまれた学問への探究心

加えて、理科系は手に職をつけることができる、何らかの技術者になりうる道だと考えたからだ。

高校に入ってからは、自分の適性は理科系にあるとはっきり自覚し、進路も定まってきました。直接的なきっかけは、化学を教わった高倉高砂男先生です。とても面白くていい先生でね、授業の進め方にも人柄にも惹かれたことが入り口となりました。その後、僕は京都大学を受験するのですが、農芸化学科を選んだのは、高倉先生がそこを卒業されていたから。進路を決定するうえで、大きな影響を受けたというわけです。

もう一つには、大学という“外部”への憧れも強く持っていました。というのも、僕は幼少年期を奈良県の天理市で過ごし、幼稚園から高校まで天理学園に通っていたから、外の世界をほとんど知らなかったんですね。ただ、天理学園の教師職にあった父の仕事の関係で、我が家にはいろんな年代の学生たちが頻繁に出入りしていたので、様々な話を聞ける環境にはあった。それが憧れを膨らませるのに一役買ったのでしょう、大学には絶対に行きたいと思っていました。天理大学ではなく京大を望んだ僕に、親は何も言わず自由にさせてくれた。親の意向に従い学問の道をあきらめた父の心中には、息子には好きな道を歩ませてやろう、という気持ちがあったのだと思います。

僕にとっては初めての外の世界ですからねぇ、大学生活はまさにルンルン気分ですよ。京都という学問・文化の街が持つ活気は実に魅力的でした。

それと寮に入っていたので、他学部の学生たちとも仲良くなって、よく遊んでいました。

みんなで女子大生と合コンしたり、合同読書会を開いたり。そっちのほうが楽しいから授業にはあまり出ずで、成績もよくはなかった。

だから、僕がのちに大学教授になるとか、研究成果を挙げるとは、当時の仲間は誰も思っていなかったはず(笑)。

学問の喜びを本当に知ったのは、大学院に進んでからです。フリーな土壌に惹かれて選んだのが栄養化学で、その指導をされていたのが満田先生。先生の学問信条は、基礎研究と応用研究、どちらにも偏らず両方進めていくもので、僕はその研究姿勢に強く影響を受けています。純粋理論を尊ぶ学問が主流である分野では、どうしても応用は分が悪くなるけれど、理論が実際に役に立ってこそ意味がある、いわば実学的な農芸化学は面白く、僕に向いていました。

最初の2年間は、先輩と一緒に研究に取り組むなか、もう叱られどおしで情けない思いもしましたが、この時の厳しさが僕を育ててくれた。独り立ちしたのは博士過程に進んでからですね。僕は、PCP(ペンタクロロフェノール)の働きを解明することで学位を取ったんですけど、この研究を通じて生物化学の面白さに気づき、加えて、自分が立てた仮説を、様々な実験によって証明していくことの喜びを肌身で知ったのです。

「研究者として生きる」。のちの人生を決定づけた米国での研究生活

博士過程を修了した63年、村上は米国オレゴン医科大学の研究員となる。満田氏の推挙によるものだが、以降、村上の人生の節目、節目には必ずといっていいほど同氏の存在がある。所属したオレゴン大学の生化学教室には、イギリス、ベルギー、フランスなどといった国々から若く有能な研究者が集まっており、その専門も様々だった。当時の日本では考えられないような“学際”的な雰囲気のなかで、村上は大いに発奮したのである。

同財団・バイオ研究室の実験フロアで

ここで研究テーマにしたのが酵素で、人間の体内に入り込む様々な毒素を解消する解毒酵素の働きを研究するものです。満田研究室でも行われていましたが、酵素研究は当時の花形でした。体内で起きる化学反応のスピードと方向性をコントロールする酵素のメカニズム、それを解明するのが最先端科学だったのです。遺伝子やDNAの詳細がまだわかっていない時代ですから。思えば僕は、酵素と遺伝子という、人間の体にとって非常に大切なものを扱ってきたわけで、研究者としては時代性も含めてラッキーだったと思います。

アメリカは大学でも大変な競争社会で、教授も若い研究員も、研究においては対等です。むしろ、誰よりも一番働くのは教授。ボスは毎晩遅くまで研究室に残っていて、僕たちのところにやって来ては「What’s new?」と聞いて回る。だけど、そんな新しい発見など頻繁にあるわけない(笑)。これはまぁ挨拶代わりのようなものですけど、”New“を求めて激しい競争をするのが科学の世界であることを体感しながら、伸び伸びと研究をさせてもらったことは、とても有意義でした。

2年目に入った頃、自分でも「これなら」と思える研究成果を出すことができ、世界的な専門誌に紹介された時は本当にうれしかった。研究が面白くてたまらなくなり、研究者としてやっていける自信がついたのは、この時代からですね。

まる2年が経った頃、満田氏から「こっちを手伝ってほしい」と声がかかった。ほかならぬ恩師の願いだ。村上は米国に未練を残しつつも、京大に戻って農学部の助手となった。しかしながら、この頃は、学生運動で全国の大学が揺れ動いていた時代で、村上もその渦に巻き込まれることになる。

当時の学生運動は全学的な大学改革運動で、僕が戻って間もなく、その激しさはピークを迎えました。京大も封鎖され、何もできない。助手というポジションは教官だけど、年齢的には院生に近いでしょう。学生たちに煽られたこともあり、僕はノンポリでありながら、助手たちの組織である助手会の結成に参加し、何とか大学をよくしようと奮闘しました。けれど、どんどん過激になっていく運動を収拾することはできず、僕らは教授追及集会を開いたりもしました。若気のいたりではありますが、助手が教授を追及するなど、まさに異常事態ですよ。

でも、これがきっかけとなって、僕は再度アメリカに渡る決心をしたのです。運動についていけないという思いもあったし、考えてみれば、僕自身が教授へと向かう順調なコースに乗っていたわけで、一種の自己否定もあった。そんな時に頭をよぎったのが、オレゴン医科大学での充実した研究生活でした。京大を辞めて、アメリカで一からやり直そう――一生助手でもいい。退路を絶ち、そう自分に踏ん切りをつけたのは、33歳の時でした。

ちなみに満田先生は、その後も渡米のたびに訪ねてくれたり、ずっと僕の研究者人生を支えてくださった。当の先生にも反逆したのだから、普通ならば、弟子は破門ですよ。ところが先生は「お前くらい若かったら、俺も暴れたで」と。すごいというか、スケールが大きい。こういう恩師に出会えたのですから、僕はやっぱり運がいい。

レニン酵素に出合い、研究に身を注ぐ。そして新生「筑波大学」へ

先輩を頼って米国・テネシー州に渡り、村上はヴァンダービルト大学医学部の生化学教室に入った。ここで偶然出合ったのが、のちの研究人生を大きく規定することになる昇圧酵素「レニン」だ。レニン酵素の正体を探る研究においては、多くの学者たちが失敗してきた事実があるが、「やっかいな研究であることを知らなかったことが、かえって幸いした」と村上は振り返る。

生化学教室には、成長ホルモンの研究で有名なスタンレー・コーエン教授がいて、彼から共同研究を持ちかけられたのが、ことの始まり。教授が発見した成長ホルモンの一種が、血圧にも関係しているかもしれないという話で、その解明を進めるための研究でした。結果わかったのは、血圧上昇作用を持つ物質というのは、「ホルモン」ではなく「レニン酵素」だったのです。つまり、教授の勘違いから、僕はレニンと出合ったというわけです。

この高血圧の黒幕である物質に強い興味を持った僕は、本格的に研究に取り組み始めましたが、今思えば、レニン研究の困難さを知らなかったから臆せず臨むことができた。もっとも研究は、ほかの研究者たちと同様、悪戦苦闘の展開にはなりましたが……。

本命は、生理作用のはっきりしている腎臓内のレニン研究です。でも、腎臓内にあるレニンは全体のわずか10億分の1gですからね、その純粋化は困難を極めました。幸いだったのは、タンパク質や酵素を純粋にする新しい方法が出てきたこと。“おとり“を使って目的物をおびき寄せるというもので、僕らはそのおとり作戦をとった。親和性のあるおとり物質を探し出すまでに1年以上を要しましたが、結果、腎臓から初めて純粋なかたちでレニンを取り出すことに成功したのです。それが75年のことで、レニンが発見されてから70年余りが経っていました。この時の感動は、今も鮮明に覚えています。

レニン研究の成果はニュースにもなり、大学での処遇もかなりよくなっていたタイミングで、再び満田氏から帰国の声がかかった。「日本で新しい構想の大学をつくる話があるから、帰ってこないか」。それが、筑波大学である。日本に戻らぬ決意で研究に没頭してきただけに、この時も後ろ髪を引かれる思いはあったが、76年の春、村上は筑波に新たな一歩を印した。

研究学園都市という名の下、工事は進んでいたものの、周り一面は田んぼだし、大学にもまだ研究室が完成していなかった。当初は、これではせっかく花をつけ始めたレニン研究が枯れてしまうと、危機感を持ったものです。けれど一方で、母国が国際的な新しい大学をつくるという事業に取り組む人々の献身ぶりにも触発され、僕は大学運営にも携わりました。恒常的に大学運営にかかわる企画調査室長を任ぜられ、並行してレニンの研究、そして学生たちへの講義と、かなり忙しかったけれど、すべてを成立させるという必死の覚悟はありました。

筑波大学に江崎玲於奈さんを招聘したのも、そんな活動の一つ。大学が掲げた理想は立派でも、当初はなかなか思うようにいかなかったものだから、「江崎さんを黒船にして開国を進めよう」と、仕かけ人の一人として策を巡らせたわけ(笑)。僕が初代センター長を務めたTARA(現生命領域学際研究センター)は、江崎さんが学長になった時に設立されたもので、国立大学の有りようを一つ示せたと思っています。

研究のほうは、レニンの純化・精製からヒト・レニンの構造解明を目指すステージへと進み、僕たちはまず、脳の中にレニンがあることの実証に成功しました。先述したように、腎臓にあるレニンは超微量で、ここから換算すると、研究に十分な脳レニンを得るためには、牛3万5000頭分の脳下垂体が必要でした。食肉センターに通い詰めて入手し、みんなで牛の脳下垂体の皮をむきにむいた(笑)。

そして、脳レニンの存在を世界で初めて実証したわけですが、それは、気の遠くなるような地道な作業の積み重ねと、「絶対に世界のトップに立つ」という信念の賜物。この成果をドイツで開かれた国際高血圧学会で発表した際、ものすごい拍手とスタンディング・オベーションが起きたんですよ。研究者として、最大ともいえる感動と興奮を味わった瞬間でしたね。

遺伝子が持つ神秘、未知なる可能性に人生を懸ける

研究者人生で最もうれしかったのは?と問われれば、脳レニンの存在実証と、ヒト・レニンの遺伝子暗号解読を成功させたこと、この2つです。その後、筑波大学を“卒業”してから臨んだイネゲノムの解析でも成果を出せてうれしかったけれど……これもしんどかったですねぇ(笑)。

研究は競争である。

業績として残すには“New”、

つまり1番でなければならない

イネゲノム解析は国家プロジェクトで、多額の税金を使うため、プレッシャーも相当なものでした。当初は予算もつかなかったから、私財もつぎ込んだし、ハードワークで体重も落ち込んだ。でも、日本は米の国でしょう、これだけは絶対に外国企業に負けたくなかった。途中でピンチを迎えた時、研究体制を一新したり、産業界との連携を大幅に強化するなどして、ついに目的を達成することができた時はほっとしました。研究は競争なのです。そして1番でなければならない。以前、「2位じゃダメなんですか?」と言った政治家がいたけれど、ダメに決まっている。業績として残りません。2位は「はい、ご苦労さん」というだけの話ですから。

イネゲノムからイネタンパク質をつくる約3万6000個の遺伝子すべてを取り出し、その完全解読を日本単独で成功させたプロジェクトの意義は大きい。ちなみに、農水省が中心になって取ったこれらイネの特許は、世界中の科学者に公開しています。そもそも遺伝子暗号は、人間ではなく自然が書いたものなのだから、人類の共通財産であるべきなんですよ。

まぁ実際のところでは、数万個の特許を維持するために必要となる莫大な費用が大変だ、という話もあるんですけどね(笑)。

バイオテクノロジーは、人類にとっての食料増産、環境問題の解決や、医療の開発に大いに貢献する可能性があります。これから、公開した特許が実際に活用される時代がくるでしょう。実用化についても日本はリードしていて、実験段階ではありますが、スギ花粉症に効く米とか、大豆タンパクを持った「マメヒカリ」、イネの背丈が半分くらいで収穫できる米など、面白い開発が進んでいます。かつて、レニンの遺伝子暗号の解読によって、より効果的な降圧剤が開発されたように、研究成果が社会に還元され、役に立つことにつながるのなら……それこそが、研究者冥利に尽きるというものです。

生命科学の現場で、その神秘、大自然の見えざる力を感じてきた村上は、それを「サムシング・グレート」と呼んでいる。現在、情熱を注いでいるのは、その人智を超える世界があることを科学者の立場から証明すること。村上が所長を務める国際科学振興財団バイオ研究所に「心と遺伝子研究会」を発足させ、ここを足場にして、日々研究に挑んでいる。

例えば、「笑い」や「祈り」による遺伝子発現調節に関する研究、ポジティブな感情によって活性化される健康関連遺伝子の探索などの研究です。人間的な興奮や刺激が、遺伝子に何らかの作用をもたらしているのは、最近明らかになってきていて、さらに研究が進めば、これもまた医療や教育分野などに社会的還元ができるはずです。

人間の力は、どんなに優れていても知れているんですよ。ただ、コツコツと懸命に重ねる努力、自分や仲間を信じる心、必ずやり遂げるという強い志があれば、天や運が味方してくれる。それを、僕は幾度となく経験してきました。「人の思いが遺伝子の働きを変える」ということは、確信でもあります。かつてアメリカに渡って環境が変わった時、ピンチを迎えながらも腹をくくった時……眠っていた僕のいい遺伝子が“ON”になったからこそ、予想以上のことを成し遂げられたのだと思う。だから、サムシング・グレートと科学の関係を究めていくことは、僕の天命だと考えるようになったのです。

人間のDNA配列は99・5%同じで、わずか0.5%の差が能力や体力に違いを与えているわけです。ノーベル賞受賞者と、パッとしないおじさんとでは大きく違うように見えても、その差は誤差の範囲だという話。ということは、遺伝子の働きを変えることで、誰でも偉業を遂げることはできるし、本当に幸せなオンリーワンの人生を送ることだってできる。その可能性があると思うか、ないと思うか。大事な分かれ目はそこです。若い人には、いつもそのことを伝えているんです。そのうえで、自分の独創性を大切にしてほしいと。少なくとも僕はそうしてきたし、この歳になっても、自分の成長が続くという可能性を信じて、研究と向き合っているんですよ。

※本文中敬称略

Profile

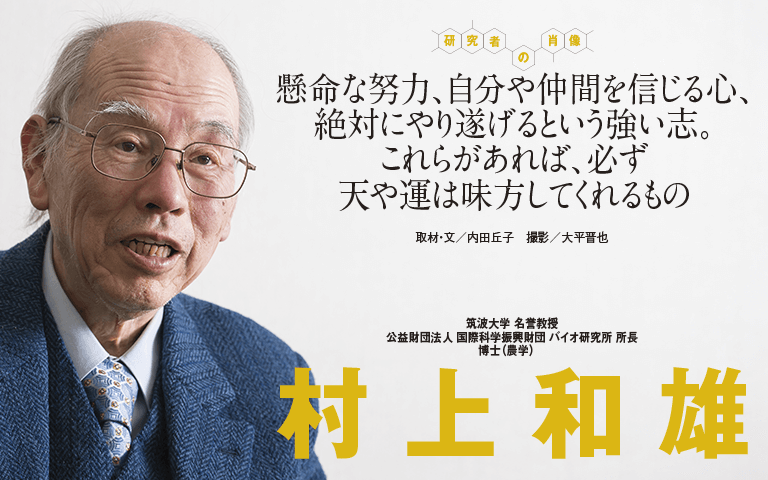

筑波大学 名誉教授/公益財団法人 国際科学振興財団 バイオ研究所 所長/博士(農学)

筑波大学 名誉教授/公益財団法人 国際科学振興財団 バイオ研究所 所長/博士(農学)

村上和雄

| 1936年1月2日 | 奈良県天理市生まれ |

|---|---|

| 1958年3月 | 京都大学農学部農芸化学科卒業 |

| 1963年3月 | 京都大学大学院農学研究科博士課程修了 |

| 1963~68年 | オレゴン医科大学研究員(生化学教室) |

| 1969~76年 | ヴァンダービルト大学医学部講師・助教授 |

| 1976~99年 | 筑波大学応用生物化学系助教授・教授 |

| 1999年4月 | 公益財団法人国際科学振興財団専務理事・バイオ研究所所長 |

| 2002年8月 | 心と遺伝子研究会創設 |

主な受賞・受章

| 1982年 | 朝日学術奨励賞(朝日新聞社) |

|---|---|

| 1990年 | マックスプランク研究賞(ドイツ・フンボルト財団) |

| 1993年 | 日経BP賞(日経BP社) |

| 1996年 | つくば賞(茨城県科学技術振興財団) |

| 1996年 | 日本学士院賞(日本学士院) |

| 2001年 | 岡本国際賞(成人血管病研究振興財団) |

| 2011年 | 瑞宝中綬章 |

『サムシング・グレート 大自然の見えざる力』(サンマーク出版)、

『今こそ日本人の出番だ 逆境の時こそ

「やる気遺伝子」はオンになる!』(講談社)、

『スイッチ・オンの生き方』(致知出版社)など著書・共著多数

コメント