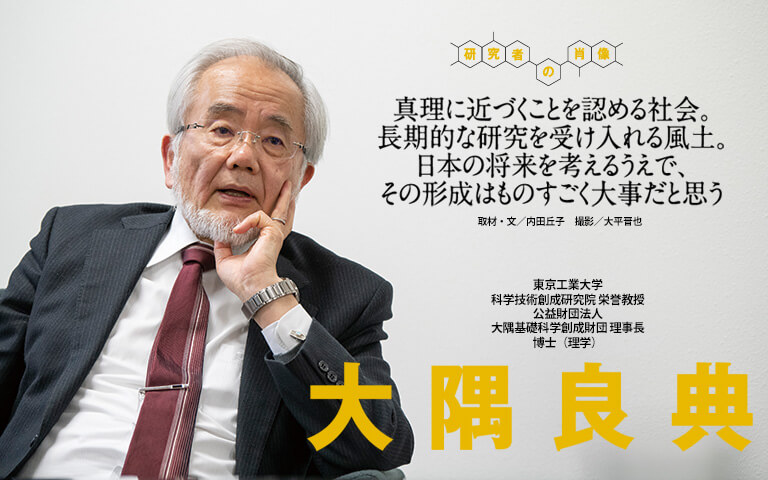

真理に近づくことを認める社会。長期的な研究を受け入れる風土。

真理に近づくことを認める社会。長期的な研究を受け入れる風土。

日本の将来を考えるうえで、その形成はものすごく大事だと思う

東京工業大学

科学技術創成研究院 栄誉教授

公益財団法人

大隅基礎科学創成財団 理事長

博士(理学)

自然に囲まれて育ち、早くから科学の面白さに目覚める

「自ら(Auto)」を「食べる(Phagy)」という意味を持つオートファジー。この細胞のリサイクリング機能は、パーキンソン病などの神経変性疾患にも関係するとされ、今や年間8000本以上の論文が発表される注目の研究テーマだ。大隅良典が研究を始めたのは1988年、43歳の時。まだオートファジーという言葉に市民権がなかった時代である。それまで手つかずだった酵母細胞の液胞の動きに着目し、そこを出発点にすべての動植物細胞に共通するオートファジーの仕組みを解明、それがノーベル生理学・医学賞受賞につながった。信条は「人がやっていないことを」。そして、純粋なる知的好奇心で研究を続けてきた。世界の喧騒をよそに、大隅は「細胞の機能を根本的に解明すること」を自らの使命とし、今なお基礎研究にこだわり続けている。

45年、終戦の半年前に福岡県で生まれた大隅は、豊かな自然に囲まれて育った。いわゆる昆虫少年で、幼い頃から自然や生き物に慣れ親しんできたことは、少なからず後々に影響している。そしてまた、父親は鉱山学者、祖父と兄は日本史学者という環境で育ったことも、ごく自然に研究者への道を歩ませた。

私が小学生の頃、年の離れた兄は東京の大学に通っていて、帰省する度に本を買ってきてくれたんです。八杉龍一の『生きものの歴史』や、マイケル・ファラデーの『ろうそくの科学』など、自然科学系の本はとても興味深く、影響を受けました。昆虫採集にも夢中になり、「自然界には面白いことがたくさんある」という感覚は、早くから持っていたように思います。

一方では、なぜか化学にも惹かれ、高校時代は化学部に所属していました。いい顧問の先生に恵まれたんですけどね、子供が生まれたばかりで我々のことはほったらかし(笑)。高校生の知識なんてたいしたことはないけれど、いろんな試薬を使って、自由気ままに挑戦する実験は楽しかった。振り返れば、私はきっちりした指導を受けたことも、逆にしたこともありません。自由や楽しさは、研究や学ぶうえにおいて、とても重要な要素ではないでしょうか。

「研究者になれ」とか「勉強しろ」とか、うるさく言われたことも全くないです。一貫して成績は良かったものの、スポーツは苦手だし、音楽や絵も上手くない。それで漠然と研究者になるのかなぁと。学者が多い家の影響もあったのでしょう。ただ、なるとしても、親父がいる九州大学には行きたくなかった。同じ工学系にも。まぁ息子としては、普通の感覚ですよ(笑)。

高校時代の興味のまま化学を専攻するつもりで、大隅は東京大学理科Ⅱ類に進学。しかし、教養学部時代の授業は面白みに欠け、「何をやりたいのかわからなくなった」。幸運だったのは、2年の時に「基礎科学科」が新設されたことで、専門に縛られず科学の全分野を学ぶという方針が気に入った大隅は、迷わず選択したという。

化学という学問はすごく体系立っているから、その点では高校の授業とあまり変わらなくて、少しプラスがある程度の授業にはピンときませんでした。他方、この頃は分子生物学が勃興し、タンパク質が何で、遺伝情報が何で、ということが次々と解明されていった時代です。新しい謎解きは衝撃的で、とても惹かれました。教養学部には、分子生物学の草分けとしてタンパク質の研究に取り組む今堀和友教授がいらして、基礎科学科新設の中心人物でもありました。それもあって入ったのですが、タイミングですよね。分子生物学をやりたいと思っていた私は今堀先生の授業に魅了され、セントラルドグマが確立していく新しい学問分野に身を置くことができたのです。

今とは違って、分子生物学の教科書って全然なかったんです。それくらい新しい学問で、ゆえに権威もなかった。これは楽しい経験ですよ。過去の知識を得たうえで、そこに肉付けをしていくような学問には必ず偉い先生がいるでしょう。やはり学問って、権威が出てしまったら次第に古くなるような気がするんですよ、私は。

基礎科学科は教養学部の延長みたいなもので、科学を網羅的に習うのですが、そのなかで私には物理が向いていないとか、自分の関心や適性を確認できたのはよかった。本当にやりたいことを見つけるまでに時間をかけられるシステムがあるのは、いいことです。加えて、新しい境界領域を目指すという学科の理念に共鳴する学生たちは皆ユニークで、優秀で、いろんなタイプの人間に出会えたことも私にとっては非常に有意義でした。

※本文中敬称略

新しい学問に惹かれ、分子生物学の道へ。足場を移しながら学ぶ

分子生物学の道に進むことを決めた大隅は大学院に進学し、先の今堀教授の研究室に所属。しかし、当時は東大紛争が激しかった時代で、研究も実験も思うようにはできなかった。集中できる環境を求めて、大隅が京都大学に〝内地留学〞したのは博士課程に入ってから。東大に籍を置いたまま、足場を移したのである。

マスターの頃はほとんど研究室にいませんでした。学生運動の騒然さにあっても、もちろん勉強に励む人はいたけれど、私は集中できなくて「このままではいかんなぁ」と。ドクター1年の時、指導教官だった前田章夫先生が京大に移られたのを機に、私も京都に行くことにしたのです。そこからの2年間は、先生の下で、大腸菌のタンパク質合成を阻害するコリシン毒素の研究をしていました。

移った先は生物物理学教室で、ちなみにこの教室も新設されたばかり。いろんな分野から一流の研究者が集まってきており、活気にあふれていました。小さな組織だったので互いのラボに垣根がなく、自由に行き来ができたのは面白かった。ほかの研究室と論文や本を読む会を一緒に開いたり、機器を借りに行ったり……。全く違う発想で研究をする人たちと出会い、議論するのはとても魅力的で、東大では得られなかったであろう経験です。

この内地留学にあたっては、きちんとした手続きを踏んでいないんですよ。今では考えられない話でしょうが、私は東大に籍を置いたまま勝手に研究をしていたのだから、ある意味〝もぐり〞(笑)。京大も今以上にフリーで「いらっしゃい」と。おおらかでいい時代でしたね。私の人生は時代の流れと共にあるという感じで、分子生物学の発展期に学問の道に入ったこと、東大でも京大でも、新しい学科が設けられた活気ある時期に居合わせたこと、タイミングには恵まれたと思っています。

東京に戻ってからは、今堀教授について東大農学部の研究生となり、74年に学位を取得。そして、教授から「海外にでも行ってきたらどうだ」とアドバイスを受けた大隅は、3年間、米国ロックフェラー大学に留学する。本人曰く「つらい時代だった」が、この時の酵母との出合いが、後の人生に大きな意味を持ってくるのである。

今堀先生が「これからは細胞生物学の時代だ」と、抗体分子の構造解析でノーベル賞を受賞したジェラルド・モーリス・エーデルマンの研究室を紹介してくださったのです。私は免疫学、細胞周期に興味を持ち始めていたので、いい機会だと思って留学したのですが、実は、行ってみると話が変わっていた。エーデルマンは免疫学をやめて、発生生物学へと研究分野を移していたのです。たぶん、別の分野でもう一度ノーベル賞を狙おうと考えたのでしょう。

私に与えられたテーマは、マウスの受精研究。受精卵が分裂していく様を見るのは面白かったけれど、来る日も来る日もでしょう。それまで大腸菌、10の10乗個くらいの細胞をいじって

いた人間が、10個ほどの受精卵で何ができるか……大きく勝手が違い、この先どう展開していけばいいのかが見えず、本当に苦しい日々でした。

酵母に出合ったのは、まさにその頃。折しも、生物学者のリーランド・ハートウェルが、酵母を用いて細胞周期の遺伝子解析を進めていた時期です。その流れを汲み、エーデルマンが関係する領域のポスドクを研究室に呼んだのがきっかけとなり、私も最後の1年は酵母の仕事をしていました。今思えば、これも絶妙なタイミングでの巡り合わせ。酵母は大腸菌の考え方をそのまま適用できるという点で、真核生物の問題に迫るには最もいい材料なんです。実際、酵母の貢献は大きく、ハートウェルが細胞周期という問題を酵母で解いたのもそうだし、オートファジーの仕組みの解明もその一つ。留学先で酵母を材料とした研究機会を得たことを起点に、40年以上、私はこの小さな細胞と向き合ってきたのです。

※本文中敬称略

「液胞」に着眼し、オートファジー現象を発見。研究を飛躍させる

帰国したのは77年。東大理学部の安楽泰宏教授から「思いがけず」声がかかり、大隅は植物学教室の助手に就く。安楽研では大腸菌の膜輸送に関する世界的な研究が行われていたが、留学の経緯から、大隅は酵母の研究を続けた。着眼したのは当時誰も興味を持っていなかった「液胞」。これが、オートファジー研究の扉を開けたのである。

今でこそ、液胞は植物細胞の約90%を占めていて、とても大事な機能を多く持つことがわかっていますが、当時は不活性なオルガネラ(細胞内小器官)で〝細胞内のゴミ溜め場〞くらいの認識だったんですよ。この液胞をチョイスしたのは、「人がやらないことを」と考えたから。いやな競争をしなくて済むでしょう。加えて、伏線もあります。留学中、酵母細胞から核を単離する実験をしていた時、遠心管の上部に液胞が層になっている様を見て、液胞が「細胞の中で何か重要な役割を担っている」気がしていたのです。

安楽先生は、私が選んだ液胞の膜輸送という研究テーマに賛同し、自由に研究させてくれました。進めるうちに研究は進展を見せ、液胞は不活性なオルガネラではなく、膜輸送を介して細胞膜の恒常性に積極的にかかわっていることもわかりました。私が本当の意味での研究テーマで仕事ができたのは、安楽研に行ってからです。

教養学部の助教授のポストに就いたのは43歳の時。せっかく独立したのだから、新しい研究テーマを立てようと決心しました。その一つが「液胞が細胞内の分解を担っていることを示し、その分子機構を解く」です。液胞の中に様々な分解酵素があることは知られていましたが、何がどのようにして分解されるのかは全くの謎。私は顕微鏡をのぞいているのが大好きで、液胞の中で起きていることを何とか観察できないかと考えたのです。

そして「見えてしまった」のがオートファジー現象。基にあったのは、液胞に分解機能があるとすれば、飢餓状態で最も活発に働くはずだという考えです。そこで、あえて分解酵素が欠損している酵母を用意し、飢餓状態の液胞を光学顕微鏡で観察していたら……蓄積された小さな粒々が激しく動き回っている。細胞質の成分を取り込んだ膜構造ができ、それがさらに液胞に取り込まれてブラウン運動をしていたのです。普段は動きがない酵母が見せる動的な振る舞いに感動しました。「面白いことを見つけた!」と、私は会う人ごとに話をしていたらしいので、よほどうれしかったのでしょう(笑)

追って、電子顕微鏡でオートファジーの過程を解明し、実証につながる論文を発表したのは92年。翌年からはオートファジーにかかわる遺伝子の特定に取りかかり、14個の主要な関連遺伝子を発見、公表した。そして研究がさらに飛躍したのは、96年、大隅が岡崎国立共同研究機構(当時)の基礎生物学研究所に転じてからである。

オートファジーの研究に対するインパクトは、やはり関連遺伝子が初めて取れたこと。駒場時代のことでしたが、この時は大学院生たちが大きな貢献をしてくれました。根気のいる作業ですよ。遺伝子にランダムに傷をつけた酵母の集団をつくり、そこから「オートファジーが起こらない」変異株を光学顕微鏡で一つ一つ地道に探し出すという作業。この実験の繰り返しで、14個のATG遺伝子、つまりオートファジーにかかわる遺伝子を特定したのです。とはいえ、ここで華々しく「ATGの機能がわかった」とはならなくて、要は、タンパク質の構造はこうです、でもオートファジーの何をしているのかはわかりません、という話。

それぞれの遺伝子の機能は何か。進展を見せたのは、基礎生物学研究所に移ってからです。研究室も大きくなり、動物や植物の細胞を研究する優秀なメンバーが加わってくれたのが大きかった。そして幸いなことに、私の妻が山梨にある大学で研究室を持っていたので、そこでクローニングを行い、我々のところで分析をするという連携がうまく回りました。

最初のブレイクスルーは、ATG12という新しいシステムが決まったこと。この成果は、ほぼノーコメントで『ネイチャー』にも掲載されました。以後数年の間に、ATGタンパク質の基本的な機能が次々と明らかになり、さらには、オートファジーが酵母だけでなく、動植物すべての生き物に共通する仕組みであることを突き止めるなど、この時代は多くの成果を出すことができた。ATG遺伝子の解析は、発見とはまた違う面白さ、「サイエンスには思いがけない展開がある」ことを実感させてくれた仕事です。

※本文中敬称略

基礎科学を社会全体で支える仕組みづくりを。後進の健全な育成に尽力

今やオートファジーの研究は世界中で行われており、ガン細胞の抑制や病原体の排除、細胞内の浄化など、様々な生理機能とのかかわりが明らかになってきた。疾病の原因究明や治療法の開発につながると目され、大きな期待が寄せられている。一方、大隅はといえば、基礎研究へのこだわりを変えず、現在は東京工業大学にラボを構え、「根本メカニズムの解明」に挑む日々だ。

私はずっと、純粋に自分の知りたいことを追究してきました。酵母の研究が、ガンやアルツハイマーの治療につながると考えたわけじゃありません。昨今は、オートファジーの新機能発見が論文になるといった少々乱暴な研究も目にしますが、対して、根本を知ろうとする研究が意外なほど少ないのです。期待が高まる一方、基本メカニズムは依然として謎だらけ。私の役割は、やはり細胞の機能を根本的に解明することにある、と思っているんですよ。

研究室を出る人には、「ここでの仕事は全部持っていっていいよ」と言っているものだから、本体はだんだん痩せてきちゃったけれど、目下の夢は、オートファジーの先に、いったい細胞質がどのくらいオーガナイズされているのかを探ること。そして、一緒にやっているメンバーがハッピーになるくらいまで研究のクオリティを上げること。研究者としての私の務めですね。

いわゆるエリート街道を歩んでこなかった私は、賞など考えたこともありませんでした。ある日突然、藤原賞を受賞したのが最初でしたが、何なのか知らなかったくらいで(笑)。以降、毎年のように賞をいただいたものの、個人的には、もっとたくさんの人に分散すればいいのにと思ったり。でも、それらが基礎科学の重要性を社会が認識してくれる契機になったのなら、喜ばしい話です。近頃は、チャレンジングな研究、先の見えない研究をやることがすごく難しいでしょう。基礎研究費が本当に少なくなっていて、事態は深刻です。私自身は時代にも恵まれ、オートファジー現象の研究を30年以上続けてこられましたが、こういう長期的な研究を大事にする風土、文化が消えないでほしいと切に願っているのです。

日本の基礎研究の未来を憂い、大隅は自ら活動を興している。ノーベル賞などで得た賞金を生かし、2017年、「大隅基礎科学創成財団」を設立。先見性や独創性に優れた基礎研究、国などから助成を受けにくい、いわば〝陽の当たらない〞研究を支援している。目指しているのは、基礎科学を社会全体で支えていくシステムづくりだ。

今どきは、地方大学の研究室の年間研究費が10万円程度という話もザラでしょう。国に頼るだけでなく、研究者自らも動く必要があると思い、研究助成は財団の大きな目的の一つにしています。助成に関しては、基礎生物学の仲間と一緒に「ぜひこの研究はやってほしい」というものを発掘し、サポートしています。人気領域ではなくとも守らなくてはいけない研究、あるいは定年や任期切れで研究費が途絶えてしまうシニアの研究者を守るとか……研究者目線を大事にしながら。博士課程への進学者が激減し、次世代の研究者が育たないというのは、いうまでもなく深刻な問題です。10年後、20年後どうなるんだという話で、若い研究者に「将来が暗い」と思わせないためにも、世代や領域を超えた生き生きとした研究環境づくりは喫緊の課題です。

もう一つ大きな目的にしているのは、企業と大学のよりよい関係づくり。もっといえば、企業や一般市民を含め日本社会の基礎研究に対する認識を変えていくこと。そのために、研究者と企業経営者との勉強会、交流会を開いたり、年少者や一般市民に向けたセミナーなども始めています。

公益法人としては「やってはいけない」規制もいっぱいあるし、この汲々とした経済下では、企業からの寄付集めも決して容易ではありません。でも、従来にはない財団をつくろうと立ち上げたのだから、やはり、我々の趣旨に賛同してもらえる企業や個人と共に歩み、長く活動を続けていきたいと思っています。そんな思いを胸に、私はいろんな企業のトップと話をするのですが、「なるほどなぁ」と思うことも多く、この年になっても日々勉強。なかなか刺激的ですよ(笑)。私の研究者としての恩返しは、基礎科学が日本を支えるために大事なんだ、ということを広く発信し、理解してもらえるよう努めていくことだと肝に銘じています。

※本文中敬称略

Profile

主な受賞・栄典

日本学士院賞(2006年)、

朝日賞(2008年)、

トムソン・ロイター引用栄誉賞(2013年)、

ガードナー国際賞(2015年)、

文化功労者(2015年)、

ノーベル生理学・医学賞(2016年)、

文化勲章(2016年)ほか多数

大隅 良典

| 1945年 | 2月9日 福岡市東区生まれ |

|---|---|

| 1967年 | 3月 東京大学 教養学部基礎科学科卒業 |

| 1972年 | 3月 東京大学大学院 理学系研究科 博士課程単位取得退学 |

| 1974年 | 12月 米国ロックフェラー大学研究員 |

| 1986年 | 7月 東京大学 理学部講師 |

| 1988年 | 4月 東京大学 教養学部助教授 |

| 1996年 | 4月 岡崎国立共同研究機構 (現自然科学研究機構) 基礎生物学研究所教授 |

| 2009年 | 4月 東京工業大学 総合研究院 先進研究機構特任教授 |

| 2014年 | 5月 東京工業大学 栄誉教授 |

| 2017年 | 8月 公益財団法人 大隅基礎科学創成財団 理事長 |

| 2018年 | 8月 公益財団法人 12月 日本学士院会員 家族構成=妻、息子2人 |

コメント