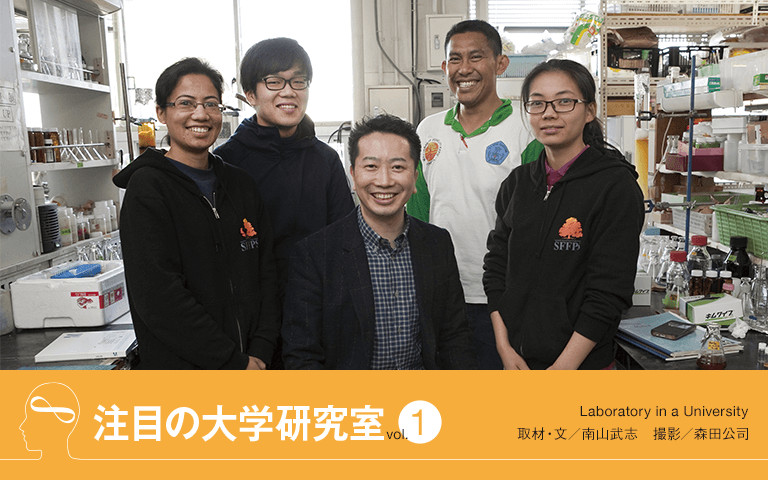

アジアからの留学生も受け入れ、グローバルな環境で研究に取り組む

アジアからの留学生も受け入れ、グローバルな環境で研究に取り組む

ありふれた自然素材を見捨てない、”よろず屋”的アプローチで、

人に役立つ”才能”のエビデンスを探る

准教授 博士(農学) 清水邦義

植物の”個性””才能”を見つける

天然素材が秘めた人に役立つ機能を探し出し、商品化に結びつけていく――。

「清水グループ」の目指すものを一言でいえば、そういうことになるだろう。

その機能を、「素材が持つ個性、才能」と清水邦義氏は表現する。

「植物にはセルロース、リグニンなど共通に含まれる成分があって、それらは主にエネルギー資源や建材として活用されています。私たちが注目するのはそれらではなくて、杉なら杉にしかないもの。人材育成にたとえれば、労働力として考えるのか、個々人特有の才能を見つけて伸ばしていくのかの違いといえば、わかりやすいでしょうか」「才能の生かし方」には、医薬品、健康食品、香料、化粧品、抗菌、癒やし関連製品など幅広い可能性がある。今まで研究対象にした素材は数百。査読付論文は140を数え、特許は出願中を含めて30を超える。企業との共同研究などにより、すでに10種以上の商品が世に出た。

「とはいえ、私たちは何か新しいものをつくり出しているのではありません。植物自体は、何千年も前から今の状態で存在してきました。そこから機能を見つけ出し、それに科学的なエビデンスを与えることで市場が生まれ、拡大していくわけです」

機能を見つけるためには、こつこつスクリーニングにかけたり、あるいは噂、伝承の類に科学的な検証を行ってみたりもする。未利用資源にあえて注目することもある。例えば大量に廃棄されている筍の皮。

「昔からおにぎりを包んだりするでしょう。何かあるはずだと思って調べてみたら、抗菌成分が見つかった。でも、それに触れた論文なんて、どこを探してもないんですよ。私たちの研究は、何か特殊な素材などではなくて、そういうありふれたものに光を当てるという点も、大きな特徴といえるでしょう」

清水氏はまた、「自然界を相手にしようと思ったら、狭い範囲のことをやっていてもダメで、常に”よろず屋”的な視点を持ってチャレンジしていかないと。まあ、大学の研究者でこんなことを言う人間は、あまりいないのですが」と笑う。

大学のキャンパス内には、無垢の木材と、いわゆる新建材で建てられた住宅の実験棟が。内装はまったく同じこの家で実際に寝てもらい、湿度やハウスダストの量といった室内環境の変化や、”暮らした”人の脳波や心電図、心理的な安らぎなどを調べる。その結果、明らかに前者が優れるデータが得られているという

あえて”考えない”ことも大事

さきほど述べた〝噂.に基づく最新の研究成果が、キノコの一種「霊芝」の抗インフルエンザ成分の発見だ。ウイルスの増殖に必要なノイラミダーゼという酵素の阻害活性を、強毒性鳥インフルエンザ「H5NI」型ウイルスで調べたところ、なんとあの「タミフル」の1・5倍の値を示す成分が見つかった。

「霊芝に関しては、すでに50超の成分を単離していて、それらの中に前立腺肥大や糖尿病などを改善する成分のあることを突き止めています。そうした成果をベースに、あるメーカーと霊芝のドリンク剤を開発したのですが、お客さんから『インフルエンザにかからない』という声が寄せられたんですよ。それで探索していったら、ガノデリン酸T-Qという物質がヒットした。まさに、自然のパワー恐るべしです」

そんな研究室には現在、博士号取得者2名を含む学生7名、エジプト、インドネシア、中国、ベトナム、ネパールからの留学生7名、外国人2名を含むポスドク6名などが在籍。”よろず屋”的な取り組みにふさわしく、そのバックグラウンドも有機化学、生物化学、細胞生物学、動物実験、臨床試験、心理学、生理学など実に多様性に富む。「あくまでもニーズをベースに研究テーマを設定し、世の中や地域に貢献していくのが大学の役目」と語る清水氏は、企業や自治体などと組んだ製品開発にも積極的だ。

「ただ、そうしたプロジェクトは基本的に雇用研究員で回し、学生にはやりたい研究をやってもらっています。そこから予期せぬ発見が生まれたりもするんですよ」と話す。

若い研究者には「頭を使わないことも大事」と意外なアドバイスを送る。

「考えすぎると、今ある常識の範囲でしかものごとが広がっていかないでしょう。そういう意味では、嫌だなと思うテーマや環境に突き当たった時、あれこれ考えずに一度受け入れてみることも必要では。そうしたチャレンジがあってこそ、自らのイノベーションが達成できるのではないかと私は思います」

注目の研究

中国では「不老長寿の源」といわれ医薬品扱いの霊芝(写真手前は企業と共同開発したそのエキスからつくったドリンク剤)には、昔から糖尿病、高血圧、骨粗しょう症、がんなどの改善効果が認識されていた。しかし、「なぜ効くのか」は長く謎のまま。「清水グループ」では、霊芝に含まれる成分を50以上単離したうえ、「どの成分がどの病気を改善するのか」を次々に解明。さらには、「霊芝ドリンクを飲むと、尿が多く出る」というユーザーの反応をヒントに、前立腺肥大に有効な活性を示すトリテルペノイド類を発見、特許取得にまで至った。最新の成果が抗インフルエンザ効果を持つ成分の発見(本文参照)で、実験室レベルの成果を『サイエンティフィックリポーツ』に論文発表したほか、現在動物実験を実施中。ポジティブな評価が出始めているそうだ

清水邦義

准教授 博士(農学)

しみず・くによし/1972年、福岡県北九州市生まれ。95年3月、九州大学農学部林産学科卒業後、2000年3月、同大農学研究科博士課程修了。九州大学講師、九州大学ベンチャーラボラトリー、カリフォルニア大学バークレー校Kubo研究室リサーチフェローなどを経て、14年10月、九州大学大学院農学研究院准教授。

コメント