横浜市立大学大学院 医学研究科 臓器再生医学 谷口研究室

教授 博士(医学) 谷口英樹

臓器の”芽”を移植し体内で育てる発想

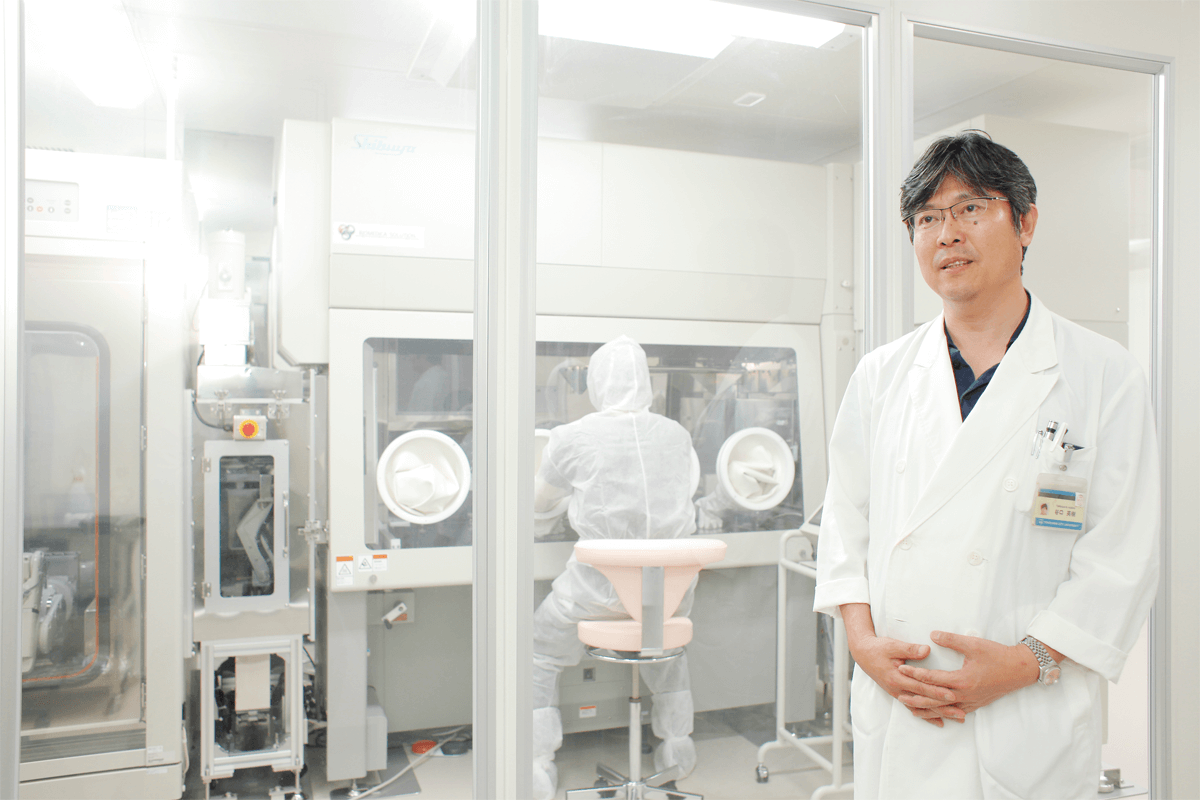

2006年に誕生したiPS細胞(人工多能性幹細胞)は、世界の再生医療研究を「臓器そのものをつくる」ステージへと押し上げた。横浜市立大学の谷口英樹教授は”ミニ肝臓”の生みの親。すでに企業の協力のもと大学内には臓器製造システムが整備され、規格化されたミニ肝臓を大量製造する段階にある。

直径5㎜ほどのミニ肝臓はいわば肝臓の芽だ(肝芽)。それまで多くの研究者はiPS細胞から肝細胞をつくろうとしていた。肝細胞を患者に注射、病気を治療しようという発想である。だがその効果は未知数。一方、元外科医である谷口教授は、臓器移植が患者を救う現場を目の当たりにしてきた。

「臓器移植ならほぼ確実に患者さんを治せる。とはいえ臓器ドナーは絶対的に不足していますし、複雑な血管構造を持った臓器自体をつくるのも難しい。そこで我々は臓器の芽をつくり、それを患者さんに移植、体の中で機能的な臓器に育ててもらおうと考えています」

この着想は一つのアクシンデントから得たものだ。10年、捨てるはずだった複数の細胞を、研究所の武部貴則助手が無造作に混ぜたところ、シャーレのなかで「モコモコと膨らみだした」。平らな2次元の培養皿から3次元的な立体構造が立ち上がったのである。

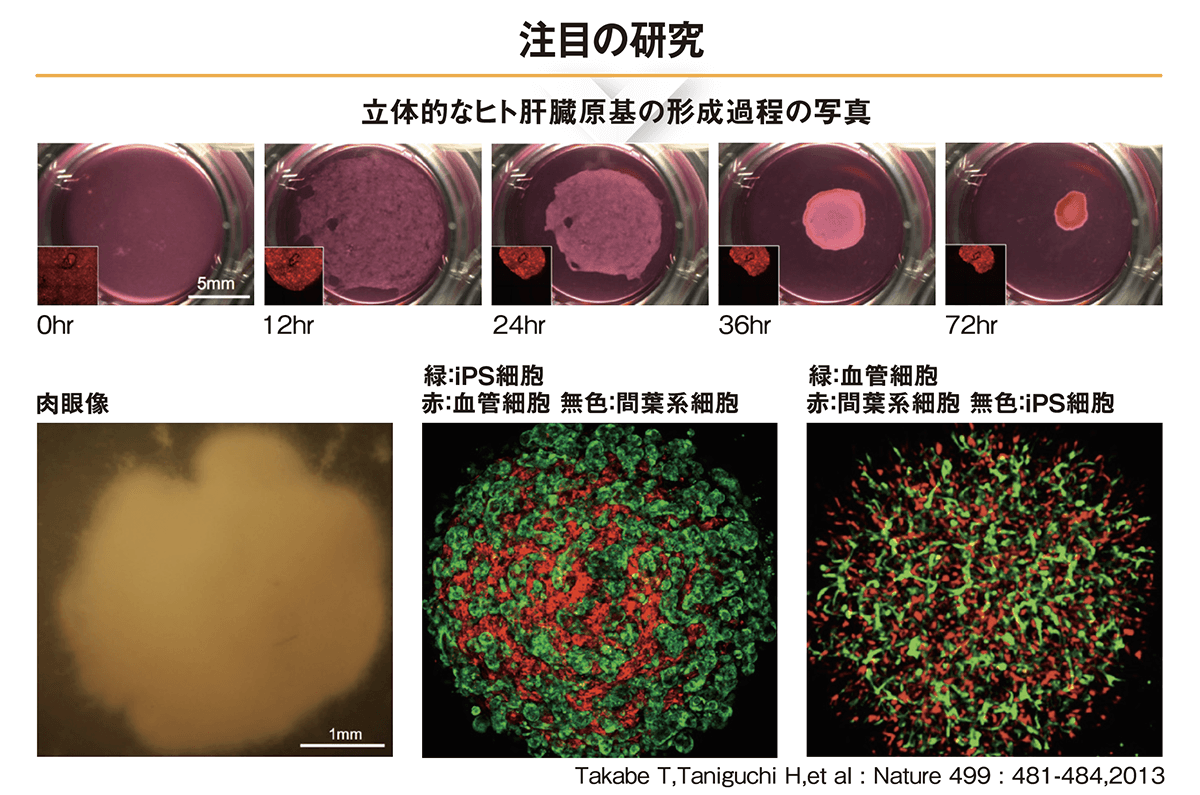

「衝撃的でした。胎児の中では腸から芽が出るようにして肝臓ができるのですが、その様子にも似ていた」と谷口教授。続いてこの現象の再現を試みた。iPS細胞由来の肝臓の前駆細胞と、血管の細胞、接着剤の役割を果たす間葉系細胞の3種類を混ぜて培養。するとすべての細胞が2.3日以内に自ら集まり臓器の”芽”を移植し体内で育てる発想塊となった。しかも複雑な網目状の血管構造まで備えている。これがミニ肝臓である。ミニ肝臓をマウスに移植すると血液が流れ込んでさらに成長し、人の肝臓特有の代謝物質を産生。人の肝臓と同じ機能を持つことが示された。ミニ肝臓が治療効果を発揮することを証明するデータもある。肝不全のマウスにミニ肝臓を移植、何も施さなかったマウスの7割が死亡したのに対し9割のマウスが生存した。ここまでを基礎研究とし、13年以降は患者に投与するための技術開発にシフト。19年には、子供の肝臓病「OTC欠損症」を対象に臨床研究を開始する予定だ。希少疾患だが「今の技術で助けられる確率が一番高い病気」と谷口教授は期待を寄せる。「これで『臓器の芽を移植すれば患者さんを助けられる』と示すことができたら、より多くの研究者や企業が参入し、助かる患者さんも増えるはずです」

クラレなどの企業と連携して、ミニ肝臓の量産技術を開発中。全自動ではなく人の作業をロボットが支援する「トヨタ式」を採用している。「再生医療はまだ完成されたものではありません。”カイゼン”を繰り返しながら、製造ラインを整備しています」(谷口教授)

恩師のスピリッツをまた次の世代へ

谷口教授が再生医療研究の道を歩んだのは、恩師で筑波大学の教授だった故・岩崎洋治氏との出会いがきっかけだ。岩崎氏は日本の臓器移植の第一人者。1984年、「脳死は人の死か否か」との議論が紛糾するなか、脳死患者から膵腎同時移植を行ったことで殺人罪に問われた。「岩崎先生はバッシングを受けることをわかっておられた。でも、誰かが脳死移植を推進しないと日本の移植医療に未来はない。だからご自身でやった。この人はすごい、一緒に仕事をしたいと考え、まず移植外科医になったのです」

先述したとおり、ドナー臓器の不足は深刻だ。現在、年間3万件の移植が実施されている移植先進国の米国でさえ、約13万人がドナー臓器を待っている状況。これを打破するには臓器をつくるしかない。研修医時代の谷口教授に、岩崎氏は「谷口君若い君なら肝臓をつくれるのではないか?」と尋ねた。移植外科医だった谷口教授を研究者に転身させた一言だ。

「この時にビビっと来たんですよね(笑)。僕の夢は多くの患者さんを助けること。でもそれは僕個人の夢ではないのです。臓器移植のパイオニアである岩崎先生のスピリッツを、誰かが次の世代、さらに次の世代と受け継いで、社会全体にメリットを伝播させていけばいい。僕の世代が無理でも次の世代が達成すればいいのです。僕はだから、岩崎先生からもらったスピリッツを減衰することなく次の世代に渡したいし、継続する意思こそが研究者には大切だといつも言っています」

上/培養皿上で、iPS細胞由来の肝臓の前駆細胞と、血管細胞、接着剤の役割を果たす間葉系細胞を混ぜ合わせる。 2~3日以内にすべての細胞が自ら集まり、ボール状の塊になる。「各細胞が意思を持っているように振る舞う。セルフオーガナイゼーションという現象です」(谷口教授) 下/ボール状に成長したミニ肝臓。iPS由来の幹細胞を緑に、血管細胞を赤にマーキングすると、網目状の血管構造ができつつあるのがわかる。 「同じ方法で腎臓や膵臓などの臓器もつくれることがわかってきています。糖尿病治療などにも応用が利きそうです」(谷口教授)

谷口英樹

教授 博士(医学)

たにぐち・ひでき/1963年、山口県生まれ。89年、筑波大学医学専門群卒業。95年、同大学大学院博士課程修了。2002年、横浜市立大学医学部教授。03年より同大大学院医学研究科臓器再生医学教授。03年~08年、理化学研究所発生・再生科学総合研究センター研究ユニットリーダー併任。

コメント