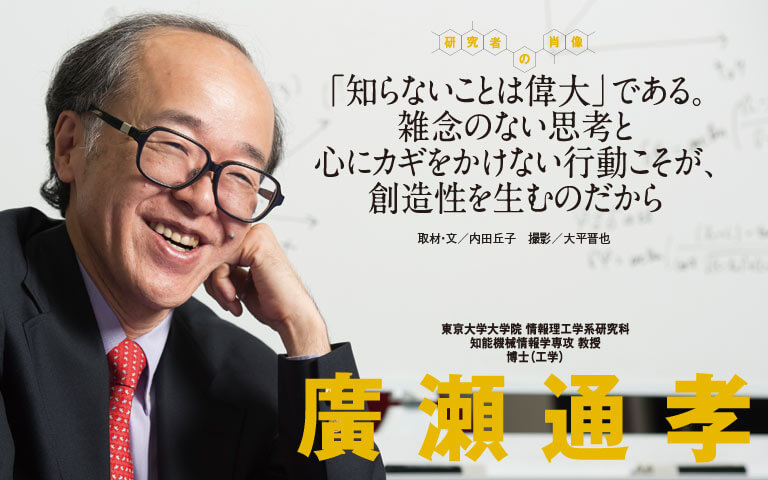

「知らないことは偉大」である。

「知らないことは偉大」である。

雑念のない思考と心にカギをかけない行動こそが、創造性を生むのだから

東京大学大学院 情報理工学系研究科 知能機械情報学専攻 教授 博士(工学) 廣瀬通孝

漫画やメカもの。好きなことに、存分に熱中した少年時代

成長に伴って関心事も移り変わっていくんですけど、カテゴリーとして好きだったのは、やはり機械ものですね。地元にある北鎌倉駅で、走る電車を飽きることなく見続けていたとか、あるいは、家中にある時計を片っ端から分解して親を困らせていたとか、そういうクチです。小学校に上がってからは、手塚治虫の漫画とゴジラ。高学年になった頃には、いかにして漫画家になるかを必死に考えていたし、「特技監督もいいかな」とも思っていました。まぁ、大半のことは小学校で”卒業”したんですけど、鉄道模型だけは、ヘビーな趣味として今でも長い付き合いが続いています。

中高一貫校の栄光学園に進んだのは、親にうまい具合に誘導されたから(笑)。これで、何となく違うキャリアに乗っかったと感じた僕は、漫画をすっぱり封印したわけですが、次に命を懸けたのがロケット。ちょうどアポロ計画が実施されていた時期で、ロケットや宇宙の話が盛り上がっていたんです。ペンシルロケットを開発した糸川英夫先生に心酔してね、メガネをまねたりしたものです。ずっと所属していた物理部にロケット班というのをつくり、仲間たちと構造を調べながら、「飛ばすこと」に夢中になっていました。

栄光は自由で面白かったし、非常に特徴的な教育から受けた影響は大きいですね。その最たるものは、絶対評価の考え方です。あらゆる場面で「他人は関係ない」という評価基準が徹底されていて、例えばテストの成績にしても、学年で何位という順位付けは決してしない。大事なのは、前回の自分の成績に比してよくなったのか、悪くなったのかであると。在学中はあまり意識していなかったけれど、今にすれば、素晴らしい教育だったと思います。

高校生の頃、僕は三菱重工に行くものだと思っていたんですよ。当時、国産超音速ジェット戦闘機をつくって話題になっていたので。憧れていた糸川先生も航空工学でしょう。学科を選ぶ際、当然視野にあったのですが、父親を亡くしたことで、やっぱり先々のことを考えるわけです。日本の航空産業は影が薄いから、「本当に航空でいいんだろうか、就職を意識するなら専門はどうすべきか」と、いろいろと悩みました。その時、一つ重要なファクターになったのは、当時の機械工学出身者は、企業において出世が早かったということ。『会社四季報』で調べました(笑)。それで結局、航空的なものも含みつつ、機械というフワッとしたところに着地したわけです。

だから、学部時代はコンピュータとはあまり関係がなかった。不思議なことに、なぜかやりたくなったのは原子力製鉄とか。特にきっかけはなかったのですが、父も祖父も製鉄会社のエンジニアだったから、“鉄一家”の血が影響したのかもしれません。主に熱流体を研究する平田賢先生の研究室に入り、卒論テーマはといえば「原子炉の緊急冷却」。スタートは熱だったのです。これはこれで面白かったんだけど、ただ一方で、4年生にもなると、自分が選ぶ研究テーマや仕事の時代性というか、その巡り合わせで後の人生が左右されることもわかってくる。何だか頭がぐじゃぐじゃしちゃって、今思えば“迷える小羊”状態の時期でしたね。

迷える小羊状態の頃に、一つの出合いとなる本がありました。堺屋太一さんの『油断!』です。この中に、有限マルコフ過程という言葉が出てくるんですけど、これを知った瞬間、「かっこいい!」と衝撃を受け、直感的にこの分野に進みたいと思ったのです。有限マルコフ過程というのは、つまりはシミュレーション。不確実な未来に対して、基本的にはサイコロを振って未来を予測していくようなもので、コンピュータの入口なんです。機械系のなかで、その研究をされていたのがシステム工学者の石井威望先生でした。日本のコンピュータの草分け的存在で、僕の生涯の師匠でもあります。

幸運だったのは、石井研究室に入った頃がまさに「マイコン黎明期」で、世の中的に高まる気運のなかに身を置けたことです。と、結果的にはそういえるのですが、当時は、石井先生に「これが8080だよ」と見せられても、「オモチャみたいですね」という反応でしたね。「これの社会的意義がよくわからないのですが」みたいな(笑)。それと、新しい分野だから先輩はいないし、何が研究になるのかもわからない。論文を書くにしても、原型がないから全部一からでしょう。まぁ、どんなテーマにも「マイコンを利用した」と添えれば、それが研究になっちゃういい時代ではありましたが。

今思えば、最高の環境だったわけで、この時代をもっと楽しめばよかったなと。ITなんかもそうだけど、世の中がすごく変わっている時に、そのど真ん中にいると、意外に実感が持てない……そんなものかもしれませんね。

最先端の分野にいると目されながらも、当の廣瀬は「マイコンを使って何をするのか」が明白に見えず、霧のなかにいたという。それはドクター取得後まで続き、廣瀬はこの時期を「じっと自分の巣づくりをしていた感じ」と表現する。そのくすぶっていた状況を打破する一つのきっかけになったのは、友人と赴いたアメリカ旅行だった。

83年頃でしょうか。海外留学先を探すためにアメリカに行くという友人に誘われて、一緒に大学を見て回ったんです。その時に出合ったのが立体ディスプレイ。立体映像の走りみたいなものですが、つくば万博の少し前の時代だったので、目にしたのは初めてでした。「これは面白い」と、ここから僕は、3D研究を始めるようになったのです。

この頃、僕らの研究室を支えてくれたのは、実は東京電力なんですよ。何に取り組んだかというと、今でいう情報の可視化です。電力網を制御するソフトウエアって膨大な量ですから、それらがきちんと動いているかどうかを確かめるのは容易じゃない。何か問題が起きた時に、どこがボトルネックになっているのかを見せるには、とても2次元では無理だから、3次元で絵を描きましょうと。それで、かなり突っ込んだ勉強会を産学協働でやって、VRに行き着いたというわけです。

でも、手づくりだから、最初のシステムはとんでもなく妙なものでした。生意気をいっていた手前、これではマズイと、僕は東電の人たちと一緒にアメリカへ視察に出かけることにしたんです。結果的には、これがすごく勉強になった。MITのメディアラボをはじめ、立体カメラやディスプレイをつくっている大学や研究所を巡り、学会も積極的に見て回りました。87年頃の話です。その際に出合ったのがVPL Researchで、VRという言葉を世界で初めて使った会社。彼らは、90年代初頭に解散してしまうまで、データグローブやHMDを用いたVRシステムをつくり続けたパイオニアで、その活動をきっかけにVRブームが起き、日本の産業界も動き始めたといっていいと思います。

この機会によって僕も先が見えたし、そうこうしているうちに、立体眼鏡をかけて、目の前の3D物体をいじくるということが可能になったのです。もちろん、当時の画像のクオリティはだいぶ低く、顔を急に振ると画面がついてこないとか、問題は山積でしたが、それでもVRは衝撃的で、僕にとっては最高に面白いテーマになりました。

海外留学で得た財産を生かし、VR研究者の第一人者として立つ

どちらかといえば、海外留学は義務に近い感覚だったし、恩師である石井先生のご退官が迫っていた時期でもあったので、「留学はないかなぁ」と思っていたのですが、「行ったほうがいい」と勧めてくださった先生がいたのです。今となっては、大感謝ですね。

行き先とか、全然考えていなかったから、ひとまず研究室にあった論文をパラパラと見ていたら、けっこう面白いことをやっている先生がいまして。それが、カリフォルニア大学バークレー校のスターク教授で、留学を打診したところOKをもらうことができた。実際に行ってみてわかったのは、スターク教授は大変な人脈を持つ人物だったということ。彼のもとには、VRの初期に指導的な役割を果たしたNASAのエイムズ研究センターの人たちが出入りするなど、錚々たるメンバーが集まってきていました。まるで偶然で、運がよかったという話なんだけど、VR関係のネットワークの中枢に、僕はプスッと入ったわけ。ここで広い人脈を得たことが、一番の財産ですね。

もう一つ、この留学中に企業の海外駐在員の方たちとお付き合いできたこともいい経験になりました。ドクター時代から縁のあった建設会社がロサンゼルスに海外事務所を開いた時期で、その調査活動などに同行させてもらったのです。〝大学の先生〟というのは便利な立場で、ビジネス的に相手企業の警戒心を解くのに役立つんでしょうね。逆に、僕がVR関係でコネクションをつけたい先がある時は、会社の力を発揮してもらうというように、双方うまく利用し合う動きができた。研究とビジネスの狭間の領域を実体験できたことは、その後に生きています。

東大にVRの予算がつき、「何か目玉になる施設を」ということでつくったのがCABIN。入口以外の壁と天井、床の5面に、プロジェクターで映像を投影してVR空間をつくり出すという、4畳半ほどの部屋です。僕らの前に、すでにイリノイ大学が「CAVE」という4面の部屋をつくっていて、これを見た時、みんな感動しましてね。従前に比べれば驚くほどきれいで、このIPT(没入型ディスプレイ)と呼ばれる新しい方法に注目していた時期でもありました。これを進化させ、東大に設置したのがCABINで、床面スクリーンに強化ガラスを使った、それは野心的なものでした。単に4面が5面になったわけではありません。

VR関係はもちろん、心理学やメディア・コンテンツ、インターフェイスなど、異分野の研究者たちにとっても刺激を与え合う場になったと思います。ここから、例えば国立科学博物館のマヤ文明展のように、古代遺跡をVRで見せるシステムを凸版印刷と共同開発することになったりと、CABINがあるということで、東大に様々な研究プロジェクトを引き寄せることもできた。なので、投資の元は十分に取れています(笑)。加えて、こういう中心的な実験装置があると、人材が集まりますよね。研究室のPRにもなったし、このあたりから、人材の数も質も明らかに上がってきたのは確かです。カネに糸目をつけず、本気でVRで使うとこんなことができる――行き着くところまで行ってみたというのが90年代、VR第1世代だったように思います。

今また新たな領域で、先端的な研究に取り組む日々

これが、VR技術に新たな展開をもたらしている。コンテンツに特化して登場してきた一連のVR技術を、廣瀬は「VR2・0」と呼び、今、新たな領域に立って研究を進めている。

VRは感覚の技術だといわれ、これまでも様々な五感ディスプレイが研究開発されてきましたが、まだまだ十分なものではないんですね。ここ最近、僕らが意識しているのは、直接感覚を生成して被験者に提示するのではなく、擬似的に感覚を生成すること。例えば嗅覚や視覚を刺激することで、ある程度ならば味覚を引き起こすことができるといった感覚相互作用、いわゆるクロスモーダルな情報提示です。

VRと心理学って実は近くて、感覚技術の先に何があるかを考えると、人間の心のヒダとか動きみたいな領域が入ってくるんですよ。研究室の学生がつくったもののなかに「扇情的な鏡」というのがあるのですが、その名のとおり、感情を操ることができる鏡です。CGを使って、映った顔を悲しい顔や笑顔などに変形させ、擬似的に表情が変化したように見せかけるものです。体験者は、笑った顔だと気分が上がり、悲しい顔を見ると気分が下がるという具合に、感情を喚起させられる。つまり、情動を動かしているわけです。

これはクロスモーダルの次、VRでも新しい分野だと思っていますが、人の心を操る情動の技術にはある種の毒もあって、この先考えるべきことがたくさんある。人間の高次な部分は、これまでの基幹産業があまり正面から扱ってこなかった分野です。日本の産業が次なる球を狙う時、かなり有力な候補になるのは間違いないと思いますね。

VRには空間、感覚、時間を超える機能があるといわれていますが、すごく気になっているのは時間軸。空間はそこへ行こうと思えばいつでも行けるし、モノは消えてなくならないけど、時間ばかりはそうではありません。現実世界で時間を遡るのは絶対に無理ですよね。でも、ライフログのように、コンピュータの中に世界をつくってしまえば、それも可能になるでしょう。コンピュータに何ができるかを突きつめると、時間軸に行き着くんですよ。デジタルミュージアムでは過去の風景を見たりとか、過去に戻る話をやっています。僕が、半分趣味といわれつつもここに突っ込んでいくのは、時間が永久のテーマかもしれないと思うから。

正直、25年以上VRを研究してきた僕からすると、最近のブームには既視感がある。理論が新しくなったわけじゃないので。でも、それは89年の第1次ブームの時も同じで、歴史を遡れば、VRにつながりのある技術が登場したのは60年代なんですよ。アイバン・サザランドというCGのパイオニアが、「究極のディスプレイ」と呼ばれる3次元の空間をつくったのが最初。だから、僕らが騒いでいたのは、サザランドの焼き直しにすぎなかったわけです。それでも僕が感謝しているのは、それを「昔の繰り返しだ」と批判する先輩たちがほとんどいなかったということ。コンピュータの格段の能力向上が、それまでとは質的に違ったVR世界の到来を予感させたからでしょう。

今も似たような面があります。機械のパフォーマンスは劇的に上がり、低価格化も目を見張るものがある。「世代が変わった」という認識が大切で、むしろ現在のVRはアドバンテージが大きいのです。今の研究環境って「これをするとこうなる」という先回り論が強すぎるでしょう。これは考えもの。なまじ知ってしまうと雑念が生じるし、「どうせ無理だろう」と心にカギがかかって創造性を削いでしまう。知らないことは偉大なんですよ。そして、考えるより行動です。僕が突っ走ってきたように、もっとやんちゃな研究者が増えると、うれしいんですけどね。

※本文中敬称略

Profile

東京大学大学院 情報理工学系研究科 知能機械情報学専攻 教授 博士(工学)

東京大学大学院 情報理工学系研究科 知能機械情報学専攻 教授 博士(工学)

廣瀬通孝

主な受賞

東京テクノフォーラムゴールドメダル賞、

電気通信普及財団賞、大川出版賞など

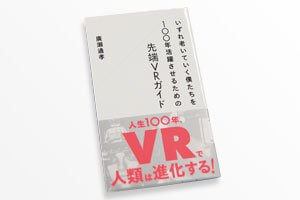

主な著書・共著など

『技術はどこまで人間に近づくか』(PHP研究所)、

『バーチャル・リアリティ』(産業図書)、

『バーチャルリアリティー』(オーム社)、

『電脳都市の誕生』(PHP研究所)ほか多数

| 1954年5月7日 | 神奈川県鎌倉市生まれ |

|---|---|

| 1977年3月 | 東京大学工学部 産業機械工学科卒業 |

| 1982年3月 | 東京大学大学院 工学系研究科博士課程修了 |

| 4月 | 東京大学工学部専任講師 |

| 1983年4月 | 東京大学工学部助教授 |

| 1996年5月 | 日本バーチャルリアリティ 学会設立に参画(のちに会長を務め、現在は特別顧問) |

| 1999年5月 | 東京大学工学部教授 |

| 7月 | 東京大学先端科学技術 研究センター教授 |

| 2006年4月 | 東京大学大学院 情報理工学系研究科教授 |

コメント