本来、研究に”分野”などない。

本来、研究に”分野”などない。

世の中のありとあらゆる部分からヒントを探し、新しいものを創造する。

それが我々研究者の仕事である。

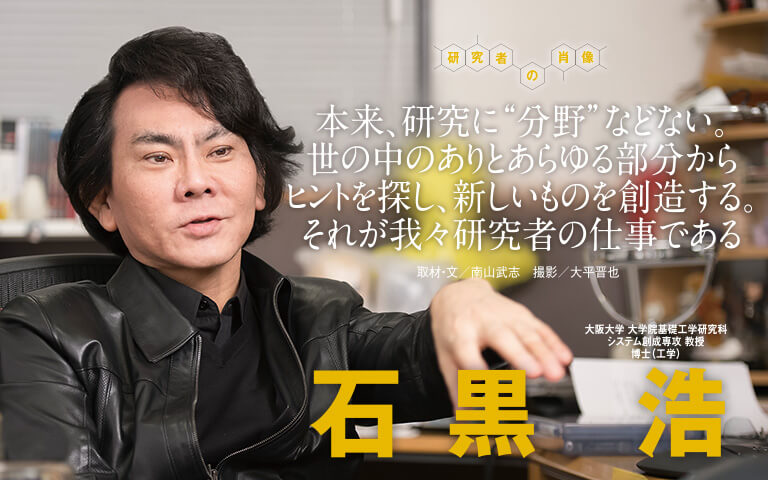

大阪大学 大学院基礎工学研究科

システム創成専攻 教授 博士(工学)

石黒 浩

昨年、88歳で亡くなった認知科学者マービン・ミンスキーは、石黒浩の”作品”にそんな言葉を残している。「ASIMOは、何が起きるのか予測できたが、このアンドロイドには学ぶことがある」というのが、その言わんとするところである。

「人工知能の父」とも称された科学者の率直な感想は、石黒がこの分野の研究に没頭する意義を語って余りある。例えば人間に代わって接客する「ミナミ」、見るものに強烈なインパクトを与える「マツコロイド」のように、石黒が世に送ったアンドロイドは人間の感情を刺激する。だが、当初タブー視さえされた”人間酷似型ロボ”をつくり上げた真の目的は、それをとおして”学び””知る”ことにこそあった。探求のターゲットは、模倣されたはずの人間そのものだ。

臨死体験のない人に”死ぬ気で頑張る”ことはできない

あらためて定義を確認しておくと、いかにも機械然とした「ロボット」に対して、外見を限りなく人間に似せたものが「アンドロイド」である。その研究で世界の第一人者である石黒を取り上げた記事には、”異端””鬼才”といった形容も目立つ。自ら語る生い立ちを聞けば、それが生来のものであることを、誰もが了解するはずだ。

物心ついた頃から、基本的に他人のことはどうでもよかった。小学校低学年の時は、先生の言うことなんか1ミリも聞いてなくて、日がな一日絵ばかり描いてましたね。あんまり好き勝手に振る舞うものだから、時々今でいう特別支援学級に行ったりもして。3、4年になると、今度は日記です。だいたい1週間でノート1冊を埋め尽くしていたから、2年間で段ボール1箱分くらいになりました。5、6年生になって、ようやく普通になった。まあそれも、僕の基準ですけれど。

勉強はあまりしなかったけれど、それでも成績はよかった。正直、周囲は比較の対象ではなかったですね。優越感に浸るとかではないのです。純粋に「みんなあんなに一生懸命勉強して大変だなあ」という感覚。

そんな頃、親だったか先生だったかに言われた、忘れられない言葉があります。「人の気持ちを考えなさい」と叱られたんですよ。普通の人なら、自分は他人のことがわからないダメな奴だった、と反省するのでしょうか?

僕は違いました。”自分の気持ち”なら煎じ詰めればわかるかもしれない。でも、人がどんな気持ちでいるのかなんて、考えて知ることができるものなのか?そもそも”考える”とはどういうことか?そういう曖昧な言葉に、すごく敏感な子供だったのです。

僕にはもう一つ、子供の頃から自分を一歩引いたところから見ているような感覚があって、ちょっと離人症っぽいところがあるんですよ。こうして話していても、ふと気づくと、そういう自分を客観的に眺めている自分がいる。親の前で泣く時も、「ここで泣け」とコントロールしているわけです。教室もそんなふうに俯瞰して眺めていたから、隣の友達と何かを比較するということがなかったのでしょう。

中学の時は、社会の教科書を丸暗記したりしていたというエピソードの持ち主ではあるが、受験勉強には意義が見いだせなかったという。大学は、センター試験でいい点数を取れれば合格できそうなところを探して、山梨大学を選んだ。

「景色のきれいなところで、絵を描いて暮らしたい」という思いは、半ば本気だった。

とにかく描くことが好きで、こう見えて、子供の頃に知事賞をもらったこともあります。でも、さすがに絵を生業にするのは辛い。大学2年くらいで、プロになる道はあきらめました。

実は山梨大学を選んだのは、当時、「コンピュータ・サイエンス」という名前がついている学科を持っている大学が、そこと電通大にしかなかったことも理由でした。「これからは、コンピュータを勉強しておけば食いっぱぐれないはず」という思いも、一方であったのです。

研究室の森英雄先生は、当時最先端だった盲導犬ロボットをやっていました。その環境で、ロボットやコンピュータ・ビジョンの研究に引き込まれていったのだから、その選択は正しかったということになります。

修士課程修了後、大阪大学の大学院に移ったのは、ちょっといい加減というか……。「このまま大学に残れ。ただ、ドクターはあったほうがいいから、どこかで取ってきなさい」と言われて、どうせなら画像認識やロボットで最も著名な辻三郎先生の研究室にしよう、と門を叩いたのです。ところが、結局そのまま先生の”跡継ぎ”になってしまった。

辻先生というのは、本当に厳しい人でした。話ができるのは、月に30分。その中でめいっぱい報告して、いつも「頭が悪い」というような非常に厳しい指摘を受けていました。でも、もう大学でしか生きていけないと思い定めていましたから、そこでダメだったら死ぬ覚悟でした。

ちなみに「死ぬ気で頑張る」とよく口にする人がいますよね。でも、それも僕に言わせれば非常に安易な物言いで、じゃあ”死ぬ”とはどういうことなのか?僕は学生時代、バイクの事故で本当に死にかけたことがあります。「あ、もうじき死ぬんだ」という感覚は、経験者でなければ絶対にわからない。死ぬ覚悟で机に向かっていると、”あの時”と同じように、ガタガタと体の震えが止まらなくなるんですよ。そこまでやって初めて、脳の構造が変わるくらい頑張ったといえるのではないでしょうか。

そんな日々を過ごしていた博士課程2年のある日、その瞬間は突然やってきました。今まで非常に狭かった視野が、関連するいろいろなものと結びつくようになったのです。右脳と左脳がドッキングした感じ、といえばいいでしょうか。発想の方法が見えた。その時を境に、僕はアイデアを出すことにまったくプレッシャーを感じなくなりました。

※本文中敬称略

アンドロイドはタブーではなく本質。

その直感を信じた

発想に劇的変化をもたらす契機となった全方位視覚の研究をはじめ、石黒はその後、当該分野の有名な論文誌に掲載される研究を幾つか成し遂げた。そして1994年、京都大学大学院に助教授として招かれる。この頃には「ほかからの誘いは断らない、3年ごとに新しいことに取り組む」というポリシーを確立していた。

声をかけてくれた、人工知能の研究者である工学研究科の石田亨先生も厳しい人で、僕は指導を受けるというより、最初からパートナーとして扱われました。途中で米国(カリフォルニア大学サンディエゴ校)に行かせてくれたのは、非常にありがたかったですね。今、研究成果をベースにした複数の産学連携ベンチャーとかかわっていますが、「そもそもベンチャーとは何か」といった基礎は、全部その時米国で学びました。

カリフォルニア大学サンディエゴ校

客員研究員時代に師事していた

モンハン・トリベリ教授と

全方位視覚をベースにした実用的な研究もいくつかあって、例えばいわゆるストリートビューをそこで開発したんですよ。グーグルが実用化する10年も前です。その後98年にいったん京大に戻り、2000年には〝ポリシー〞に従って、誘いを受けた和歌山大学システム工学部に移りました。そこには、自由に研究ができる環境が用意されていた。アンドロイド研究を始めたのは、そのタイミングです。

なぜアンドロイドだったのか、ですか?

今につながる僕の研究テーマを呼び覚ましたのは、実はすでにお話しした「人の気持ちを考えなさい」という少年時代の一言だったんですよ。〝気持ち〞とは、〝考える〞とは、突き詰めると〝人間〞とは何なのか? その解を求めて、人の体の動きを再現し、感情をも持ったロボットができないか、試行錯誤を重ねてきたのです。

人を識別し、呼びかけに答える人とかかわるロボット「ロボビー」も開発していました。しかし、まだ決定的な何かが足りない。もしかするとそれは、中身ではなく〝姿かたち〞ではないのか――。それが僕の仮説でした。

とはいえ、アンドロイドという概念は存在したものの、当時その分野に向き合う研究者は、世界を見渡しても皆無だった。それどころか、表面を似せたロボットなどロボット工学ではない、といった認識が一般的だったのである。

誰もその理由を説明できないのに、アンドロイド研究は、なぜかタブー視されていた。でも、僕はタブーどころか、それが人間の本質をあぶり出す最高のツールになるのではないか、という直感がありました。

最初のモデルは、当時4歳だった娘です。僕のつくるアンドロイドには、それぞれいくつもの理由があります。あえて第1号を娘にしたのは、「ロボビー」のサイズに合わせるため。同じ背格好で、徹底的に人間に近づけたものを作製して、両者を比較してみようと考えたわけです。

さて、そうして出来上がった記念すべきアンドロイドを手にして、僕は驚愕しました。ぎゅっと抱きしめたら、あのちょっと乳臭いような幼児独特の匂いが、確かにするのだから。これはまったく想定外のことでした。人間というものが、これほど見た目に惑わされる存在だとは……。つくった本人さえ認識していなかった〝人間の本質〞の一端を、思い知らされた瞬間でした。

研究は戦略的に。

根拠なき批判は徹底的に打破する

美人すぎるロボット「F」、石黒自身を模した「HI」、人間国宝を永久保存する「米朝アンドロイド」、優秀な接客ロボット「ミナミ」、最近では「マツコロイド」に、文豪を復活させた「漱石アンドロイド」……。モデル生き写しのロボットたちは、本人が言うようにそれぞれ独自の機能を発揮し、人々の興味を大いにかきたてる。

でも、人間そっくりのロボットをつくること自体が目的なのではないし、それが重宝されたり面白がられたりしているのも、ある意味で結果だと思っています。アンドロイドは、あくまでも人間を理解する、より具体的にいえば「人間の見え方が人間に与える影響」を研究する〝テストベッド〞。実際、例えば男性が目の前で「F」に「頑張ってね」と言われると、みんな驚くほどモチベーションが上がる。生身の人間でないにもかかわらずです。

でも、そういうことを理解してもらうのは、一筋縄ではいかない。

話したように、学界でははっきり口にされないもののアンドロイドがタブー視されていたわけだから、誤解されるやり方をしたら研究が続けられない危険性もありました。だから、研究は注意深く、戦略的に進めましたよ。最初の頃は、やっていること自体、公表しませんでした。

僕は「このロボット、面白いでしょう」と言ったことが一度もないのです。

2009年、 オーストリアのリンツで開催された

アルスエレクトロニカで、アンドロイドを初展示

そうではなくて、「人に似せることに科学的にどんな意味があるのか」「技術的には何が残るのか」といったことを、プロジェクトごとに、丁寧に説明しました。可能な限り、疑問を差しはさむ余地がないくらいに。

それでも、安易な批判をする人が少しはいました。

例えば「石黒は精巧なダッチワイフをつくろうとしてる」といった類の話もあった。死ぬ覚悟で取り組んでいる仕事に対して、いわれなき放言をされて黙っていることはできません。そんな時には、徹底的に議論をし、可能な限り科学的、理論的に反論します。すると、本当は発言者の頭のどこかに「美しすぎるダッチワイフが欲しい」という意識が隠れていたために的外れな発言をしたということがわかったりします。本気で取り組んでいる問題は、必ずその本質を理解してもらうことができると思っています。

アンドロイドたちは、舞台にも立つ。08年の『働く私』以来、平田オリザの手による劇に出演し、好評を博しているのだ。この試みもまた、単に「ロボットが演じる面白さ」を訴求したものではないという。とはいえ、アンドロイド研究と演劇、すんなり結びつくものではないようにも、思えるのだが

僕のやろうとしているのは、より人間らしいロボットをつくり出すことです。そのためには、当然いろんなヒントが欲しい。そう考えた時に、演劇というのが最良の教師であることには、すぐに気づきました。

それはそうでしょう。〝人間らしさ〞が観るものに伝わらなかったら、演劇は成り立ちません。悲しみに打ちひしがれた時、必死で頑張ろうとする時、あるいは本気で求愛する時、人はどんな目をしてどんな表情をつくるのか、どんなふうに体を動かすのか……。それらに最も精通するのは、認知科学や脳科学、心理学の学者ではなく、平田先生のようなリアルな表現力を備えた演出家なんですよ。

もちろん、関連する学術分野などの知恵は借ります。でも、そこから外は探さないという行動は、僕には理解できない。「どうして、そんなに世界を狭く捉えていて安心できるのですか?」と逆に聞きたいくらいです。

そもそも、研究に〝分野〞があると思いますか?既存のどこかにカテゴライズできないからこそ新規性が認められるのであって、「それはどこそこ分野の研究ですね」と言われたら、もう新しくないわけですよ。世の中のありとあらゆるところからヒントを得て、想像もつかなかった新しいものをつくり出す。それこそが、真の研究と呼べるのではないでしょうか。

人間とは何か?

その定義は限りなく拡張する

そうした広い視野を身につけるうえで、「学生時代から、自分のいいなりの学生を育てる先生に当たらなかったことが、僕にとってはラッキーだった」と石黒は振り返る。ところで、その研究の原点にあった「人間とは何か?」という問題意識には、どの程度答えを導き出せたのだろう。

そんなの、まだ全然わかってないです。アンドロイドをやって、余計にわからなくなったかもしれない。

考えてみれば、「人間とは何か?」の”人間”の定義自体が、時とともに変遷するのです。例えば2、300年前は、手足がなかったら人間ではなかった。今では、そんなことを考える人はいません。体の一部が欠損していても、機械に置き換えられていても、立派な人間です。じゃあどこまで置き換えが許されるのかといえば、技術の進歩によって際限なくそれが可能になっていきますよね。技術が進めば進むほど、研究をすればするほど、人間の定義は拡張されていく気がします。だから、「人間はどこまでわかったか?」よりも「どこまでその定義を拡張できるのか?」というほうが、問題の立て方としては正しいのかもしれません。

とはいえ、アンドロイド研究に見るべき成果がなかったわけでは、もちろんありませんよ。例えば、アンドロイドに向き合った人から、「まるで心があるみたい」という感想を聞くことがあります。なぜそう感じるのか? いったい”心”とは何者なのか?

心の正体を知りたいからといって、生きている人間の脳や体を切り開くことは許されません。しかし、アンドロイドなら、分解して隅々まで調べることができるでしょう。ところが、いくらためつすがめつ覗いてみても、それらしきものは全然見当たらない。つまり、その人は実体のないものに”心”を感じ取っていたわけです。

このことは「人間には心がある」という当たり前が、実は思い込みだったのかもしれない、という可能性を提起するものです。「アンドロイドの研究をやっていると、余計にわからなくなる」というのは、例えばそういうところなんですね。

でも、真理を探ることなく宗教のように頭から信じ込んでいたことをいったん捨てるというのは、それ自体大きな前進です。あらためて、「では、なぜ人は他人の心を感じるのか?」を突き詰める研究は、さらに人間の定義を広げていくことにつながるのではないでしょうか。アンドロイドが、いろんな場所でそんな試みに貢献してくれるはずだ、と僕は確信しているのです。

研究の内容について、ほとんど口出ししなかった指導教官たちだったが、在学中、今も石黒の研究者としての指針となっている”刺さる”言葉を投げかけていた。京大の石田教授の「そろそろ社会に役立つ研究をしなさい」という”檄”は、アンドロイド研究に本腰を入れるモチベーションとなった。一方、阪大の恩師、辻教授が繰り返したのは、「基本問題を考えなさい」である。

これは、僕も学生たちによく言うのです。「些末な問題に留まるな」と。例えば人間のことを知りたいのだったら、なぜ知りたいのか? 何を知りたいのか? 知ってどうするのか? と、どんどん根っこの部分を掘り下げていく。それこそ、死ぬ気で考えるわけです。そうすると、必ず研究に値する対象が見つかるはずなんですよ。

僕は道を歩いている時でも、考えることをやめません。やめられないといったほうが正しいかもしれない。考えないことのほうがよっぽど怖いんですね。僕ら頭だけで稼いでいるようなものだから、そこが働かなくなったら、生きてる価値がないじゃないですか。

あの右脳と左脳がつながったと思えた日から、僕はアイデアに困ったことがほとんどありません。学生のアイデアを「これは!」と感じたことも、正直あまりなかったんですよ。ところが最近、研究室のメンバーがいいアイデアを出すようになってきました。彼らが成長したのか、相対的にこちらが衰え始めているのかは、よく検討する必要があるのだけれど。

現在取り組んでいるのが、すでに発表した対話型ロボット「エリカ」の性能を限りなく引き上げていくことです。人の話を完全に理解して、しぐさなども含めて自然にやり取りができる〝究極のアンドロイド?は、人間についてのまた新たな大発見をもたらすはず。何が起きるのか、今から楽しみです。

※本文中敬称略

Profile

大阪大学 大学院基礎工学研究科 システム創成専攻 教授 博士(工学)

大阪大学 大学院基礎工学研究科 システム創成専攻 教授 博士(工学)

石黒 浩

主な受賞

2011年 大阪文化賞

2015年 文部科学大臣表彰/シェイク・ムハンマド・ビン・ラーシド・アール・マクトゥーム知識賞

主な著書・共著など

『ロボットとは何か―人の心を映す鏡』 (講談社現代新書:2009年)

『どうすれば「人」を創れるか―アンドロイドになった私』(新潮社:2011年)

『人と芸術とアンドロイド―私はなぜロボットを作るのか』(日本評論社:2012年)

『アンドロイドは人間になれるか』(文春新書:2015年)

『人間と機械のあいだ―心はどこにあるのか』(共著 講談社:2016年)

| 1963年10月23日 | 滋賀県高島市生まれ |

|---|---|

| 1986年3月 | 山梨大学工学部 計算機科学科卒業 |

| 1991年3月 | 大阪大学大学院基礎工学 研究科物理系専攻 博士課程修了 |

| 1992年3月 | 大阪大学基礎工学部 システム工学科助手 |

| 1994年10月 | 京都大学大学院工学研究科 情報工学専攻助教授 |

| 1998年3月 | カリフォルニア大学 サンディエゴ校客員研究員 (~1999年3月) |

| 1998年4月 | 京都大学大学院 情報学研究科社会情報学 専攻助教授 |

| 2001年4月 | 和歌山大学システム工学部 情報通信システム学科教授 |

| 2002年10月 | ATR(国際電気通信基礎技術研究所)知能 ロボティクス研究所 第2研究室客員室長 |

| 2003年4月 | 大阪大学大学院工学研究科知能・機能創成工学 専攻教授(知能創成 工学講座) |

| 2009年6月 | 大阪大学大学院基礎工学 研究科システム創成 専攻教授 |

| 2010年4月 | ATRフェロー |

| 2013年7月 | 大阪大学特別教授 |

コメント