日本のものづくりに新たなサービス=交換のきかない価値をプラス。

日本のものづくりに新たなサービス=交換のきかない価値をプラス。

「デジタルヒューマン技術」で“逆転のシナリオ”を具現化する

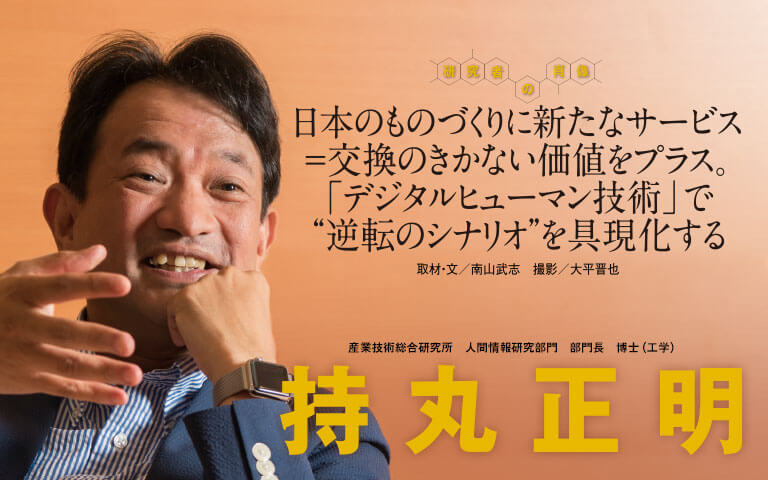

産業技術総合研究所 人間情報研究部門 部門長 博士(工学) 持丸正明

〝人間〞から離れる学問に疑問。工学に惹かれる

1964年、横浜で生まれた持丸は、自衛官の父親の転任に伴って、小中学校時代を札幌で過ごす。中学時代にハマったのが、ラジオから流れてくる古典落語だった。横浜に戻った高校時代、そして進学した慶應義塾大学でも、落語研究会に所属し、頭角を現す。プロの道を断念したのは、同期の「お前の落語は理が勝っていて、面白みを欠く」という言葉に納得したからだった。

本取材は、2017年6月19日、

産業技術総合研究所・臨海副都心センター

(東京都江東区青海)で行われた。

産総研つくば本部・情報技術共同研究棟にも

持丸氏の研究拠点がある

落語の魅力は、なんといっても多彩な登場人物にあります。長屋の熊さん八つぁん、おかみさん、ご隠居さん、けちん坊の商人……みんなそこにいるように、生き生きと描かれているでしょう。貧乏を笑い飛ばしたかと思うと、人情にほろりとさせる。後から思うと、中学生の頃からそんな噺を何度も聴いているうちに、「人って本当に面白い」と思うようになったんですね。

高校時代の僕は、理系も文系科目も同じような成績だったんですよ。進路を相談すると、先生によって意見が違う。直接教わっていない先生ならゼネラルな評価をもらえるかもと、落研の顧問に話したら、「君は古文と漢文と、どちらが好きですか?」と意外なことを聞くのです。「漢文です」と答えたら、「だったら理系にしなさい」と。「高校の漢文では、白文を読んで味わうというレベルまでは教えない。レ点や一、二点で文章の構造を理解するのが中心です。それに楽しさを感じるのならば、君は理系に向いている」というのが、先生の理屈でした。

なんとなく、説得力があるでしょう(笑)。その一言で理系に進むことを決めたのだから、人生本当にわからないものです。ただし、「理系に行っても、何か直接人間にかかわることをやりたい」という思いは、漠然と持っていたんですよ。

でも、現実は厳しかった。もともと理科は大好きだったのですが、大学で科目は細分化され、〝理論〞を深掘りするようになっていく。実用の世界からも、そして〝人間〞からも、どんどん離れていくように感じて、「この道でずっとやっていくモチベーションが、自分にはあるのだろうか」と。

そんなふうに勉強が辛くなっていた時、学科を選ぶための見学会があって、機械工学科の授業を覗いたのです。すると、みんな一心不乱に設計をやっている。数式をいじってどうこうというのとは違って、「ここの寸法をいくつにすると、強度はこうなる」と、具体的なものづくりに没頭しているわけです。「これだ!」と思って、学科はそこに決めました。

「とりあえず体系立てて知識を習得していく毎日」から、「例えばポンプを設計するために、流体力学とか構造力学とかを応用するインテグレーションの学問」に〝鞍替え〞したことで、持丸は研究の面白さに目覚める。そして〝人間〞に近づいてもいく。

4年生になって入ったのは、人間工学の研究室です。正直、何をやるのかもわからないし、恩師になる山崎信寿先生の名前も存じ上げなかった(笑)。でも人間+工学ならば、自分に一番合っているんじゃないかと。ここでも、そんなに深い考えはありませんでした。

修士、そして博士課程まで、ほぼ一貫して取り組んだのがモーションキャプチャ、要するに人の動きの記録、計測技術に関する研究です。当時、その主たる用途はリハビリでした。うまく歩けなくなった人たちの歩行を測って、どこに問題があるのか、どんな施術が有効なのかを探っていくわけです。ですから、しょっちゅう病院やリハビリセンターに出かけて行って、現場の人たちと仕事していた感じですね。

研究室には、日がなコンピュータに向き合ってシミュレーションなんかをやっている先輩、後輩がたくさんいましたけど、なぜか僕はそっちのほうにはアサインされなかった。「こいつは理論派じゃない」というのを、山崎先生に見破られていたのでしょう(笑)。

※本文中敬称略

工技院に就職し、計測を製品に生かす研究に没頭

93年、博士課程を終えて工業技術院生命工学工業技術研究所に就職したのも、「工技院なら、産業応用で頑張っている人間がたくさんいるから、大学のように理論一辺倒でなくても食べていける」という恩師の〝アドバイス〞が決め手になった。そうして入所した数年後、研究所はバイオ研究の権威、大石道夫東大名誉教授を所長に迎える。その新所長から持丸がかけられたのは、 想定外の言葉だった。

若手と個別に話がしたいというので、お会いしたんですよ。こちらはモーションキャプチャの草分けくらいのつもりでいましたから、若干胸を張りつつ、「こんなことをやっています」とその場で説明したわけです。すると、実績にざっと目を通した先生が、「自立してないですね」と言うのです。確かに、研究所に来てからも、業績はほとんどが山崎先生との共同研究でした。でも、自立ウンヌンなどということは、考えもしていなかった。

大石先生は、続けて「あなたは今30歳ぐらいですね。35歳までにもう一人 師を仰ぎなさい」とおっしゃいました。

実はモーションキャプチャには、やや行き詰まりも感じていたんですよ。ハリウッド映画のCG作製にそれが使われたのを聞いたのは、博士号を取るか取らないかの時期だったでしょうか。そんな用途は、カケラも思いつかなかった。リハビリ分野に凝り固まっている自分は、やっぱり考えが狭いなと痛感させられたものです。大石先生の一言で、あらためて気づきました。モーションキャプチャはあくまで道具に過ぎないんですね。本来やりたいのは〝人〞なのだから、道具にこだわらずに、もっと別の方向からアプローチする必要があったのです。

そこから、体の形の個人差を3次元で計測して、そのデータをいかに製品に生かしていくのかという方向に、研究の軸足はシフトしていく。大きな転機になったのは、シューズメーカー、 ナイキからの共同研究の打診だった。

学会に出した論文を見て、声をかけてくれたのです。「あなたの理論を使って人の足の形を分析し、日本人向けのシューズをつくるのに協力してもらいたい」というのが、オーダーでした。といっても、工技院時代にはいろんな規制もあって、企業との共同研究は一苦労。しかも、これは外資とのコラボですから、手続きだけで大変な思いをしました。何とか連携に漕ぎつけ、研究で成果を出せたのは嬉しかったですね。その案件を皮切りに、眼鏡、ガスマスクなどのメーカーから次々に申し出があって、相当数の企業と共同研究に取り組むことになりました。

研究者にもいろんなタイプの人間がいるのですが、僕はその手のプロジェクトが割と得意なんですよ。うまくこなすノウハウは、学生時代、山崎先生に現場の案件をどしどし割り当てられたおかげで身についたものです。

※本文中敬称略

新たな〝恩師〞に出会い〝第3のモデル〞を追求する

2001年、工技院は産業技術総合研究所に衣替えする。それを機に構想したのが、デジタルヒューマンの研究グループである。工技院時代、成果を発表できる国際会議を探したところ、紹介されたのは「デジタルヒューマン」と銘打ったいくつかのカンファレンスだった。自分たちのやっていることが、その領域にあることを再認識するとともに、そこでは欧米の先進的な研究事例も目にすることになる。新たな組織の設立には、それらに遅れてはならじという決意が込められていた。そしてそのタイミングで、持丸はまたも〝運命の人物〞と出会うことになる。

この分野で欧米が進んでいるのは、技術発展の背景に、もともと軍事技術としてスタートしたものを転用するというアドバンテージがあったからにほかなりません。でも、民生分野では日本の強さ、特徴を生かして彼らに伍していかなければならないし、その可能性はあるはず。そう考えて、生命研の別の部隊とも協力して新しい研究グループをつくろうと準備を進めたのです。そこに登場したのが、新装・産総研の目玉の一人として招かれた、カーネギーメロン大学にいた金出武雄先生です。先生は先生で、「“ComputerizedHuman”のセンターをつくりたい」という考えを持っていらっしゃったんですね。ところが、最初に手を挙げたのは、工技院でいえば電子技術総合研究所のメンバーばかり。先生がロボットの大家だから、それは当然の現象なのですが、それでは“Human”を掲げる意味がない。結局僕と、僕とずっと一緒に研究してきた人類学の河内まき子さんという研究者の生命研出身者2名も、そこに参画することになったのです。新たな組織は、「デジタルヒューマン研究ラボ」と名付けられました。金出先生は、折を見てアメリカからやってくるという感じでしたけど、その指摘は的確で、刺激的でした。例えば「君は人間の足を測定したデータをモデル化しているけれど、そもそも測ったものが〝足らしい〞という情報を、そこに加味してはいないだろう。人間工学といいながら、平板な情報学的アプローチに留まっているんじゃないか」なんておっしゃるわけです。目から鱗というしかありません。

そうやって師事してわかったのは、恩師・山崎先生とは研究分野もスタイルも異なりながら、同じことをいう部分もあれば、やっぱり違う発想、やり方をされる局面もあるんだということ。そのどちらもが、僕にとっては貴重な教えだったのです。

そこに至って、大石先生の言わんとしたことも了解できました。もし山崎先生を〝信奉〞しているだけだったなら、僕にとっての科学者の成功モデルはそれのみ。「先生は越えられない」という思いから逃れることもできなかったでしょう。しかし、もう一つのモデルに出合ったことで、違う行き方もあるのだと実感することができた。それは、自分なりの〝第3のモデル〞を追求する道があるんだと気づいた瞬間でもありました。

当時、年齢はちょうど35歳。大石氏との約束を果たした持丸は、企業との共同研究を軸に〝第3の道〞の具現化に取り組む。ターゲットは「ものの設計に限らない、実環境にリンクしたデジタルヒューマン」の開発である。

2000年以降、工学系でも、ものだけではなくサービスを研究対象にしようという動きが国内外で顕在化したんですね。結果的に我々の研究は、この世界の潮流にも合致するものでした。例えば、やはりシューズメーカーのアシックスとは、共同研究で足形状スキャナを開発しました。同社は、直営店舗にこれを設置し、お客さまの「足形」に合った靴を勧めると同時に、「カスタムインソールもおつくりします」というサービスを始めたんですよ。顧客はインソール代を払ってそのサービスを享受し、一方メーカーはせっせと足のデータを収集し、それを靴の設計に生かすことができる。

足のデータといっても、それまで僕や河内さんが実験室で集められたのは、せいぜい年間200ほど。ところが、サービスを介在させたこのサイクルを稼働させることで、同社にはすでに100万近い足のビッグデータが蓄積されました。ちなみに同社はグローバルに店舗展開していますから、「世界の足のデータ」なんですよ。ただし、これはあくまでも「デジタルヒューマンの設計への活用」です。目指したのは、さらにその先でした。

ラボを立ち上げた時に、金出先生が自らの専門に引き寄せておっしゃったのは、「ロボットのための目や足や手を考えるだけではなく、ロボットの中に彼が理解可能な人間モデルをつくらなくては、本当に役立つものにはならない」ということでした。設計のための技術は、もの自体からは遊離している。そうではなくて、使われる製品自体にデジタルヒューマンを組み込んで、新しいサービスを創造することが必要だ――。僕はそう解釈しました。

では、〝その先〞とは、どういうものか?シューズを例にとれば、それに取り付けられたセンサーから送られる情報を、クラウドにある頭脳が処理して、「もっと歩幅を大きく」といった指示をイヤホンに伝える。実現すれば、「ランニング支援サービス」という新たな価値を生み出すことになります。すでに、シューズに内蔵された加速度計の計測データを、デジタルヒューマンモデルを使って解析し、歩行中の背骨の伸び具合や転倒リスクの推定などを行うサービスが、実用段階に入っているんですよ。

※本文中敬称略

企業が〝人間〞でビジネスできるようサポートしたい

実績を重ねた持丸は、10年にデジタルヒューマン工学研究センターのセンター長に就任。さらに同年、サービス工学研究センターのセンター長も兼務することに(現在は人間情報研究部門部門長)。研究のベースに、常にあった〝人〞。これまでのキャリアを踏まえ「人を突き詰めることは日本にとって大きな意味がある」と強調する。

欧州最大の応用研究機関フラウンホーファーの研究者と会った時に、いきなり「Welcome to our world」と言われたんですよ。そのココロは、「フィリップスもシーメンスも家電製品をつくっていたのを知っているか?でも、安くて性能がいい日本製品のおかげで、20年前に市場から追い出されたのだ。今君たちは、中国、台湾の攻勢で同じ目に遭っているだろう」。さらに、「追い出された我々は、ITの活用で生産効率を高め、消費者情報をリアルタイムで把握して多品種少量生産に結びつける〝インダストリー4・0〞を構築した。20年のブランクを埋めるのは大変だよ」と付け加えました。でも、僕は「追い出されようとしている状況が彼らの時代とは違う」ところに、逆転のチャンスがあるのではないかと思っているんですよ。かつては、家電に人の状況を察知するようなセンサーは入ってなかったし、インターネットにつながってもいませんでした。AIもビッグデータの概念もなかった。しかし、現代の日本企業は、家電をはじめとする日常生活用品を、それらとつながるかたちで販売しているわけです。

であれば、そうした製品を通じて暮らしの様々な情報を収集し、先ほどの「シューズによるランニング支援」のような新たなサービスを創造し、提供していくことができるのではないでしょうか。ものは買い替えることができますが、唯一無二のサービスは交換がききません。いったん顧客になれば、囲い込むことが可能なはずです。アマゾンやアップルもスマホやPCを介したBtoCビジネスを展開していますよね。でも、今お話ししたモデルは、よりきめ細かな、生活に密着したサービスを提供できるという強みがあります。日本企業は、〝インダストリー4・0〞を基盤としたBtoB、スマホベースのBtoCとは違う、新しい世界を構築できるのではないか。それを、デジタルヒューマン技術を駆使して実現したいというのが、僕の夢です。

話を聞いていると、その端々に、〝サービス〞に対する理解度の高さがうかがえる。だが、考えてみれば、それは工学とは異質の分野である。どのように血肉にしたのだろうか?持丸は、「実は僕、学生なんですよ」と笑う。

3年ほど前から、ビジネススクールで勉強しているのです。生半可な知識だけでは、共同研究の相手に「サービスが大事です」っていくら言っても、説得力はないわけで。最初は、社会科学はけっこういい加減なところがあるんじゃないかという印象だったんですね。例えば「機械工学には機械力学、液体力学、熱力学の〝3力〞があります」というような明快さはないだろうと。ところが、行ってみると、マーケティング、会計学、経営学と、きっちり3つ用意されていた(笑)。いや、よくできてるなと。実践的な講義は、非常に役に立ちました。

実は、若手を数人誘って、一緒に出席しているんですよ。若い人たちにも、ものづくりにプラスしてサービスを追求することが、これからの日本の産業にとって大事なんだという発想を持ってもらいたいのです。「メーカーのサービス化」をいうのなら、産総研もサービス化しないといけない。

若い研究者には、ぜひ新しい境界的な領域に打って出てほしい。そういう部分には体系がないから論文が出にくい、そもそもポストがない、といったハードルがあるのは、重々承知です。でも、古いディシプリンのなかでエスタブリッシュされていくだけでは、新たな学びは生まれないでしょう。

金出先生が、かつてこんなことを言っていたのを思い出します。「アメリカには、なんだかよくわからないことを始め、だんだん人を引きつけて、気づいたら新しい分野を確立していたなんていう人間がけっこういます。このプロジェクトだって、『そこに何かあるんだろう』と思ったからやっただけで、こんなふうに具体化するなんて夢にも思わなかった。世の中の大半の〝新分野〞はそうやって出来上がるもの。大事なことは、始めてから一生懸命考えて、独創的なものをかたちにしていくことなのです」。世界的な権威の言葉を、かみしめたいものです。

※本文中敬称略

Profile

産業技術総合研究所 人間情報研究部門 部門長 博士(工学)

産業技術総合研究所 人間情報研究部門 部門長 博士(工学)

持丸 正明

| 1964年5月18日 | 横浜市鶴見区生まれ |

|---|---|

| 1993年3月 | 慶應義塾大学大学院 生体医工学専攻科 博士課程修了 |

| 1993年4月 | 工業技術院生命工学 工業技術研究所入所 |

| 2001年4月 | 改組により、 産業技術総合研究所 デジタルヒューマン研究ラボ 副ラボ長 |

| 2003年4月 | 産業技術総合研究所 デジタルヒューマン 研究センター 副センター長 |

| 2007年10月 | ISO TC159/SC3 国際議長 |

| 2010年4月 | 産業技術総合研究所 デジタルヒューマン工学 研究センター センター長 |

| 2010年11月 | 産業技術総合研究所 サービス工学研究センター センター長(兼務) |

| 2015年4月 | 産業技術総合研究所 人間情報研究部門 部門長 |

コメント