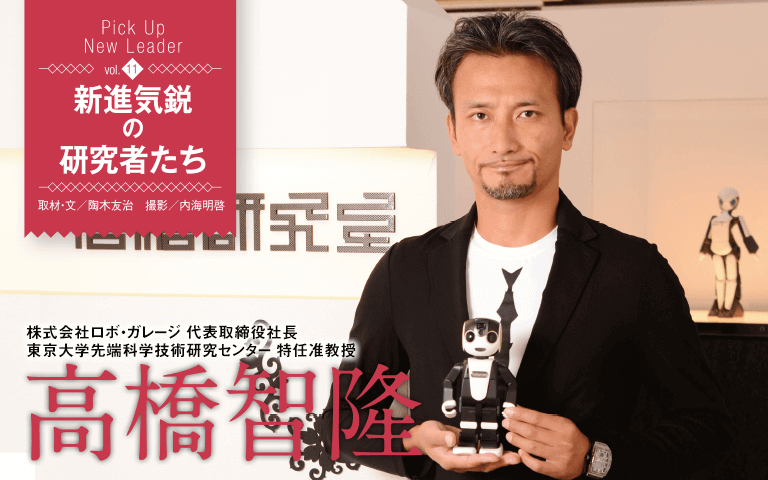

株式会社ロボ・ガレージ 代表取締役社長

東京大学先端科学技術研究センター 特任准教授

高橋 智隆

自分が欲しいと思うロボットを、常に自分一人でつくり続けてきた。そして今、唯一無二の存在に

現代社会は、〝分業〞で成り立っている。映画を制作する、音楽をつくる、あるいはビルを建設するにしろ、高度な技能や知識、経験を持った各分野の専門家たちが役割を分担しながら、一つの創造物やサービスを生み出していくのが普通だ。その常識を覆す人物が、ロボット・クリエイターの高橋智隆氏である。高橋氏は、企画から開発、デザイン、設計、製作までのすべてを一人で担いながら、これまで数多くの革新的なロボットを世に生み出し、世界に大きなインパクトを与えてきた。そんな彼の実像に迫った。

原点は『鉄腕アトム』。作中に登場する設計図を見て興奮した

究極の機械ともいうべき小型ヒューマノイドロボットのクリエイターとして、世界的にその名を知られる高橋氏。その萌芽は、すでに少年時代に現れていたようだ。

「祖父が東京大学の工学部を主席に近い成績で卒業した人で、自宅に工作室を構えていたのです。その祖父と一緒に竹藪から竹を切ってきて、竹とんぼや弓矢をこしらえて遊んでいました。ものづくりが好きになったのは、祖父の影響が大きいと思います」

そう述懐する高橋氏が初めて〝ロボット〞の存在を意識したのは、幼稚園の頃。両親が所有していたマンガ『鉄腕アトム』を読んだ時だという。

「作中に登場した鉄腕アトムの設計図を見てワクワクしたことを覚えています。おそらくその時からですね、漠然と『将来はロボットをつくる科学者になれたらいいな』と考えるようなったのは。もっとも、ものづくりばかりに没頭していたわけではありません。サッカーや野球、昆虫採集などにも熱中する、ごく普通の子供時代を過ごしていました」

京都大学在学中につくったロボットが商品化されヒット

関西で生まれ育った高橋氏は、私立比叡山中学を経て私立立命館高校へ進学。この時期、ルアーフィッシングやスキーなどにのめり込んだという。「琵琶湖が近かったこともあり、いわゆる〝バス釣り〞に熱中しました。ルアーも自作していました」

そんな青春時代を謳歌するうち、次第に高橋氏の胸中から「ロボットをつくる科学者になりたい」という夢は遠ざかっていった。しかし、それも仕方がなかったのかもしれない。なぜなら当時はバブル絶頂期で、理系出身者ですら銀行などに就職する時代だったからだ。高橋氏も本心では理系学部への進学を希望していたものの、結果的に、当時の狂乱的な好景気に巻き込まれるようなかっこうで、受験せずエスカレーター式に立命館大学の産業社会学部へ進学した。

「立命館大在学中の4年間はろくすっぽ勉強せず、遊んでばかりいたことを覚えています」

ところが、卒業間近になって状況が一変、バブルが崩壊したのだ。高橋氏はその煽りをまともに受け、当時志望していた釣り具メーカーへの就職が叶わなくなってしまう。結果的に、これが高橋氏の人生の大きな転機となる。

「就職活動を通じて、世の中の仕組みがうっすらと見えてきたのです。東京大学や京都大学に入れば、その後の人生の選択肢の幅が広がる。それなら、もう一度工学部に入り直し、エンジニアを目指そう。そして、子供の頃からの夢だったロボットについて学ぼうと思ったのです」

一念発起した高橋氏は、予備校に通って受験勉強を始めた。勉強の合間には、ノートの端に思いつくままロボットのアイデアやデザインをまとめたりしていたという。

1年後、晴れて京都大学工学部に合格した高橋氏は、受験勉強中にまとめたアイデアを具現化すべく、さっそくロボットの製作を開始する。

ロボット研究サークルなどには所属せず、たった一人の挑戦だ。最初につくったロボットは、アニメ『機動戦士ガンダム』に登場するモビルスーツのプラモデルの両足に電磁石をつけて、鉄板上を二足歩行できるよう工夫したものだった。「自分でもビックリするくらいスタスタ歩くロボットができた。それを京大内の特許相談室に持ち込んで披露したところ、『特許を出願しよう』『企業に売り込もう』となった」

話はとんとん拍子に進み、そのロボットが在学中に商品化されることに。最終的に5000台ほど売れたこの作品をきっかけに、高橋氏はロボット・クリエイターとしての第一歩を踏み出すことになった。

高橋氏はその後も、次々とアイデアを具現化させていく。

「誰の手も借りず、自宅で一人黙々とつくっていただけでしたから、まとまった資金は必要ない。それでも手に入れたい工具類がたくさんありましたから、賞金目当てで様々なコンテストに応募して、自作のロボットが実際に動くところを披露しました。当時、ロボットは珍しいものでしたから、そのインパクトだけでほとんど優勝をかっさらって賞金を獲得し、次作の製作費に充てていったのです。そしてまた一人で試行錯誤の開発を続けていった、というわけです」

ダメでもともと失敗しても就職すればいい

当時、起業は念頭に置いてなかったが、ホンダの「ASIMO」が登場しロボットが社会的に注目され始めたこと、「TLO」(Technology Licensing Organization=技術移転機関)など大学発ベンチャー支援が充実してきたこと、ロボット・クリエイターとして知る人ぞ知る存在になっていたことなど環境が整いつつあった。そんな状況を好機ととらえた高橋氏は、2003年にロボ・ガレージを立ち上げた。

「もし失敗しても、その時はその時でどこかに就職すればいいや、という軽い気持ちでした」ロボ・ガレージ設立後の高橋氏(とそのロボット)の活躍は、華々しいものだった。

ロボカップ世界大会で5連覇、電池だけで東海道五十三次の踏破およびル・マン24時間耐久走行に成功した「エボルタ」、国際宇宙ステーション(iSS)に飛び立ち、宇宙飛行士と会話実験を行った「キロボ」など、その成果は枚挙にいとまがない。

会社を設立して以降、高橋氏は講演や展覧会などで世界中を飛び回り、そこで自作ロボットを披露。それに触発された多くの企業からの「商品化したい」「特許技術を使いたい」という依頼に応えることで対価を得るというビジネスモデルを展開して現在に至る。企業と連携する機会も少なくなかったが、基本的にロボットの設計やデザイン、開発はすべて一人でこなしてきたというから驚きだ。

「一人でやることが好きということもありますが、一人でやらざるを得なかったという側面も大きいですね。以前まで、ロボットは学問的な研究対象にすぎず、製品として人々の暮らしに寄り添うようなロボットをつくる人はほとんどいませんでした。先駆者がいなかったため、教えを請いたくてもそれが叶わないから、自分で試行錯誤を重ねるしか道がなかったのです。だからこそ自分がつくりたいと思うロボットを、それも自由な発想でつくることができたのだと思っています」

「一人だから成功した」。中村修二氏の言葉が心の大きな支えに

人間は、一人でいるとネガティブな感情に支配されがちになるものだ。フロンティアを一人で突き進むとなれば、それに伴う不安感や寂寥感はさらに増大する。高橋氏は、京大在学中に講演会で聞いたある人物の言葉が心の支えになったという。

「京大の学園祭に、青色発光ダイオードの発明者で、後にノーベル物理学賞を受賞する中村修二先生が講演に来られたのです。講演の中で、先生がおっしゃった『一人でやったから成功した。チームで何かをやろうとすると、ユニークなアイデアは排除されてしまう』『論文は読まない。他人の成功譚に触れるとそれに影響され、同じ方向に流されて同じ選択をしてしまうから』という2つのメッセージが強く印象に残り、振り返ってみれば、僕の大きな支えになったように思います」創業から十数年を経た今も、ロボ・ガレージのスタッフは高橋氏ただ一人だ。高橋氏は今も一人でロボット開発と向き合っている。

ロボットが共生する社会のコンセプトを発信し続けていく

ロボット開発に対する高橋氏のビジョンは一貫している。それは、「近未来に人間と共生するロボットのコンセプトを提案していくこと」だ。

「例えば、ヒューマノイドロボットがユーザーとコミュニケーションすることで嗜好やライフスタイルの情報を収集し、その情報をベースに様々なサービスや家電製品、実用ロボットなどの身の回りの環境をコントロールする。そんな未来生活の実現に貢献することができればと考えています」

もっとも、「ルンバ」や「スマートスピーカー」などロボットのある生活は徐々に定着しつつある一方で、ヒューマノイドロボットに関していえば、社会に浸透したとは言い難い状況だ。「どうすればすんなり受け入れてもらえるかという根本的な部分から考え、上手にプロモーションしていく必要があります。だから〝つくれる技術〞があるだけではダメ。僕のロボットはよく〝かわいい〞と評されますが、それも受け入れやすさを念頭に置いた結果。そもそもヒューマノイドロボットの良い点は、人間の姿や動きを模しているからこそ人と円滑にコミュニケーションできるところにあると思っています。コミュニケーションを通じて人とロボットが共生できる未来を具現化していきたいと考えています」

人間、つまりユーザーの個性は千差万別である。人と共生するロボットを開発することは、人間とは何かを突き詰めていくことにほかならない。

「16年にシャープと共同で開発したロボット型スマホ『ロボホン』は、電話・メール・アプリといったスマホの全機能に加えて、ロボットとして会話したり歩き回ったりすることができます。アプリのひとつに、オセロゲームがあるのですが、オマケ的に追加したコンテンツだったので、『ロボホン』は結構弱い。すると、驚いたことにユーザーは連敗してがっかりする『ロボホン』を気の毒に思い、何とか手加減して『ロボホン』に勝たせてあげようとし始めるのだそうです。このようなケース以外にも、開発者にとって予想外の反響はまだまだある。ヒューマノイドロボットの開発を通じてわかることは、人の感性の奥深さや難しさ。それを知れば知るほど新しい発見や課題が出てきます。人に寄り添うロボットをつくるには技術だけを追求する単視眼的な発想ではダメで、時に畑違いと思えるような分野からも知識やアイデアを貪欲に吸収していく必要があると痛切に感じています」

取材の最後をそんなコメントで締めくくってくれた高橋氏。人とヒューマノイドロボットが共生する未来社会の実現に向け、今もフロンティアを開拓し続けている。

たかはし・ともたか

設立/2003年4月

URL :http://robo-garage.com/

コメント