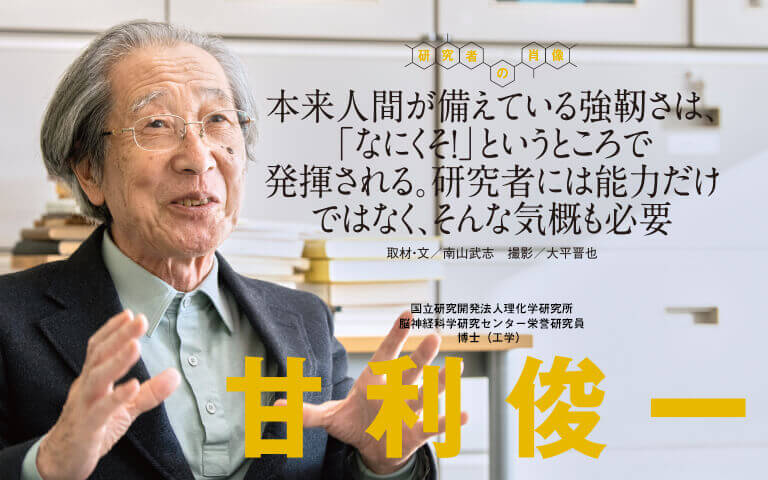

本来人間が備えている強靭さは、「なにくそ!」というところで発揮される。

本来人間が備えている強靭さは、「なにくそ!」というところで発揮される。

研究者には能力だけではなく、そんな気概も必要

国立研究開発法人理化学研究所

脳神経科学研究センター

栄誉研究員博士(工学)

2019年度の文化勲章の受章者一覧に、ノーベル賞受賞者・吉野彰、能楽師・野村萬などとともに、甘利俊一の名があった。現在のAI研究にも活用される情報幾何学の創始者であり、神経回路網理論の先駆的な研究でも世界に知られる。「AIに仕事が奪われる時代の文明社会の設計はどうあるべきか、真剣に考える必要があると思うんだけどね」。自らがかかわる研究領域をさらに俯瞰する見識は、戦後の厳しくも自由な学究の環境で育まれたものなのか‒‒。御年84。その研究意欲は、いぜん衰えることを知らない。

小学生で算数好きに。東大ではマイナーな「数理工学」に進む

本取材は、2019年11月15日、

国立研究開発法人理化学研究所(埼玉県和光市)、

脳科学中央研究棟にある甘利氏の執務室で行われた

生まれたのは、東京の碑文谷(現在の目黒区)です。1936年、昭和でいえば11年、二・二六事件の起こった年でした。まあ、子供だから日本が戦争に向かっているなんていう実感はなかったですね。父親は海軍の研究所にいたのですが、アメリカに行ったことがあった。開戦になった時、「この戦争は勝てない」と頭を抱えていたのを覚えています。

東京空襲に備えて、小学校3年で山梨の甲府に集団疎開しました。ここでの記憶は、とにかく空腹だったこと。半年後ぐらいに家族が栃木の農家を借りて、そちらに引っ越せたのは、ありがたかったですよ。現地の小学校に入学したら、なんと通信簿が〝全優〞なんてこともありました。わが人生における希少な快挙です(笑)。

国民に終戦を告げる天皇の玉音放送の日。何か重大な発表があるらしいと、近所の人が、ラジオを持っていたうちの周りに集まっていたんだけれど、故障して何にも聞こえなかった。みんなが戦争に負けたことを知ったのは、その2、3日後でした。

東京に戻って、世田谷の小学校に入り直したのですが、担任が算数に強い先生で、鶴亀算などを教えてくれた。面白くて夢中になって、それで算数大好き少年になりました。

中学は日本学園という私学だったのですが、ここでも、担任が大学を出たての数学専攻の先生という縁に恵まれて。すごく張り切っていて、「休みの日に少しレベルの高い数学を教えてやるから、やりたければ来い」と。毎週通って、授業を受けてみんなで野球して。今から振り返れば、疎開先から戻って学んだ小中学校でそんな経験のできたことが、その後の進むべき道を決定づけたのでしょう。

進学した都立戸山高校では、数学班というクラブに入ったんですよ。顧問の先生は私より10歳上で、まだご健在なのですが、「受験勉強などくだらない。数学は楽しいものなのだから、そういう〝真の数学〞をやりなさい」というのが口癖でした。

毎日、仲間とパズルを解いたり、先輩からの難問に挑んだり。東大本郷の五月祭も、当時のいい思い出です。学園祭の最中、数学科の掲示板に問題がバーッと張り出されて、正解すると鉛筆が1本もらえた。どうしても解けない問題があって、家に帰って懸命に取り組んで、ようやく正解にたどり着いたんです。翌日、急いでキャンパスに行ってみたら、まだ問題が貼ったままになっていた。あの時鉛筆をゲットした嬉しさは、今も忘れられません。

成績優秀だった甘利は、54年、単願で受験した東京大学理科一類に合格する。入学後、課外活動に選んだのは、高校の数学班の先輩に勧められた音感合唱研究会である。ただし、そこは単なる合唱サークルではなく、当時盛り上がりを見せていた「歌声運動」「反戦平和運動」の拠点でもあった。

楽しかったですね、これは。ただ楽しいだけじゃなくて、平和運動をやっているという意識ですから、一生懸命。ちなみに、工学部に進んでからは学生自治会の委員長をやって、「砂川闘争」に出かけたりもしたんですよ、僕。

ただ、そっちに一生懸命になった結果、ぜんぜん勉強しないわけです。1年半ほど経って、専門を決める段になってみると、数学とか物理とか、とにかく〝花形学科〞に行ける成績では到底なかった。そんな状況で説明会に出かけて出会ったのが、〝数理工学〞だったのです。現代数学を使い、工学の諸問題を数理の立場で解く。なんとなくカッコいいじゃない(笑)。定員5名、しかも新設のコースだったのですが、迷わずそこに進もうと決めました。

指導してくれた近藤一夫先生は、もともと東大の航空学科にいたのですが、いざ授業が始まってみたら、どうやって〝未知の学問〞をかたちにしていくのか、先生自身が苦闘しているわけですよ。で、学生に対しても「自分でやりたいと思ったことをやれ、それが数理工学をつくっていくんだ」と。

運命というと大げさかもしれませんが、もし成績が良くて物理や数学に行けていたら、優秀な人間たちの間に埋没していたでしょう。工学部の中でも電気、機械などの分野に進んでいたら、就職に困らない半面、やることの多くは先生の手伝いに制限されていたはず。自由な研究ができる環境に身を置けたことは、本当にラッキーでした。

※本文中敬称略

博士課程を修了後、九州大学助教授に就任。〝脳〞の世界へ

自由な研究環境の中、大学院への進学を志した甘利は、その旨を教授に申し出る。工学部でドクターを目指す人間は少ない時代だったが、「本当にやる気はあるのか?」「はい」というやり取りで〝合格〞に。独学で数学や英語も勉強する傍ら、近藤教授の英文論文集の編集サポートなども任され、研究者としての実力を蓄えていく。63年、大学院修了後に教授の〝推し〞で赴任したのは、九州大学工学部だった。

九大から東大に呼び戻された先輩の代わりに行ったかたちなのですが、先輩が助教授だったから、僕もいきなりその肩書。当時は、そういうこともあったのです。僕の所属した講座の大野克郎教授は、電気回路網の数学理論で国際的な評価の高い先生でしたが、やっぱり「好きなようにやりなさい」というタイプだった(笑)。助教授の身分をいいことに、学生を捕まえてはピンポンしたり碁を打ったり。かわいそうに学生が教授に、「甘利君はいいんだ。君たちはしっかり勉強しなさい」って叱られたりしてね(笑)。

当時は、後に「第1次AIブーム」と呼ばれるようになった時代。「好きなように」と言われて、何人かで始めたのが、ニューラルネットワークに関連するパーセプトロンの学習会だったんですよ。今の深層学習のモデルなのですが、これをもっと突き詰めると、面白いことがあるのではないか、と。

で、突き詰めた末に確率勾配降下法というアルゴリズムを導き出して、アメリカの学会に送ったのが、67年でした。でも、論文自体は掲載されたものの、評価はイマイチで。ちょうど第1次ブームも下火になる頃でした。

ちょっとAIについて説明しておくと、研究には2つの派があるのです。ニューラルネットワークという人工神経回路網をつくって、その学習に任せようというのと、人間が「知的な動作はこうすれば実現する」というのを〝if-thenルール〞に従ってひたすらプログラムに入れてコンピュータを回す、というやり方。いまや前者が〝勝利〞して、そこには、さっきの確率勾配降下法が普通に使われています。

ただし、それですべてができるのかというと、そうでもない。これから先、両者が融合していく必要がある、というのが僕の考え方なのです。少なくとも人間の脳は、その両方をやっているんですから。

67年、甘利は数理工学が拡充された東大に復帰する。そして、「ほぼ70年代いっぱいは、神経回路の研究に没頭した」のである。この間、75年から76年にかけての9カ月間、マサチューセッツ大学アマースト校客員研究員として、「初めてのアメリカ行き」も経験した。

神経のような組織が集まって、相互作用し、ダイナミクスで何が起こるのか。研究ではその数学理論を組み立てていくわけですが、掛け値なしに面白かった。まあ「本当の脳とは違うじゃないか」って、ほかにそんなことをやる人間は、あまりいなかったのですが。ただ、東大医学部に伊藤正男先生という、これまた生理学の大家がいて、「これからの生理学は、数学とか情報とかを取り入れなくてはいけない」とおっしゃって。一緒に脳のモデルを研究したりもしました。

アメリカに行ったのは、言語の脳科学をやっているマイケル・アービブという有名な先生が来日して講演をした時に、司会をしたのがきっかけです。先生が「お前の論文を読んだことがある」と言って、帰国してから「神経回路のセンターをつくるから、ポスドクを1人送ってくれないか」と手紙が来たのです。チャンスとばかりに「自分が行きます」と。驚いて、「プロフェッサーの募集ではないぞ。給料も月1000ドルだ」と言うのですが、1ドルが300円の時代ですからね。東大の給料よりよっぽど高かった(笑)。

マサチューセッツ大学というのは、「Boys, be ambitious」のウィリアム・スミス・クラーク博士が学長をやっていた名門なんですよ。でも、田舎にあってキャンパスものんびりしていて、地元の人たちもみんな親切でしたね。ただ、やはりすごいのは、ヨーロッパやもちろんアメリカ国内からも、多くの優秀な学者が講演に来るわけです。当時の日本ではそういう機会はあまりなかったですから、世界の趨勢に触れることができたのは、非常に得難い経験となりました。

実は僕は英語に難ありで、学生たちが何を言っているのか、聞き取れない。なのに、論文を書くと「どうしてこんな難しい単語を知っているんだ?」と驚かれて。東大入試の功罪も実感させられた9カ月でした。

※本文中敬称略

「情報幾何」にシフト。世界のAI研究を牽引していく

アメリカから戻り、東大での研究を再開する甘利だったが、「同じテーマを10年やっていると、飽きてくる」というのも、一流研究者の証しなのか。78年に、著作『神経回路網の数理』を上梓したのを機に、新たな研究領域を「情報幾何」に定める。時代も、80年代の「AI第2次ブーム」に向けて動き始めていた。

1991年頃、東大教授時代の自身の研究室で

10年研究を続けたら、その道の専門家ですよ。専門家になると、目をつぶっていても論文が書けるのだけれど、「これはすごい」っていう感動とか躍動感は薄れてしまう。

そこで、あらためて数理工学の原点に立ち返ると、数理自体がある学問領域というのではなく、あくまでも方法論だろう、と。そうやって行きついたのが、若い頃に一生懸命勉強していた幾何学という方法論で情報を関係づけられないか、という考えでした。

具体的には、統計学に微分幾何の手法を取り入れるというものです。「統計幾何」と言えばよりわかりやすかったかもしれないけれど、僕はあえて「情報の幾何学」と呼んだんですよ。理論を確立できたら、統計に限らずもっと幅広い分野に使えるはずだ、と思ったから。

とはいえ、やはり新しい分野へのチャレンジは、簡単には実を結ぶことなく、ようやく最初の論文を発表できたのは、そのテーマに取り組み始めてから2年ほど経ってからだった。だが、雌伏の時は、無駄ではなかった。世に問うたそれは、今度は高い評価をもって迎えられることになる。そして、ある出会いが、新たな理論を携えた研究者を、本格的に世界の舞台に押し上げていくことになったのである。

統計学の大御所中の大御所、イギリスのデイヴィッド・コックス卿が来日したんですよ。その時に、彼の前でスピーチをしろと仰せつかって、情報幾何の話をしたわけです。

私の言うことを、コックスは不思議そうな顔をして聞いていましたね、質問一つせずに。それから1カ月後くらいしてから手紙が来たのです。「もしかしたら、この理論は、統計の新しい発展につながる重要な貢献になるかもしれない。国際的に検討する必要があるから、お前を招待してロンドンで会議を開きたい」という中身でした。

そういう経緯で84年に開催された「統計学の微分幾何」という国際会議には、アメリカからもヨーロッパからも、有名な統計学者がやってきました。50人くらいはいたかなあ。非常に有意義な議論ができて、それ以降、同様のテーマの国際会議が、2、3年おきに開かれるようになったんですよ。

その当時、80年代半ばに到来したのが、ニューラルネットの第2次ブームでした。もともとの専門だった神経回路の分野も忙しくなって、情報幾何の研究に十分時間を回せなくなったことを覚えています。ただ、ある時期からは、情報幾何とニューラルネットの両方にまたがる研究も増えてきた。目論見どおり、「統計幾何」はその枠を超えて、AIをはじめとする研究分野に、その対象を広げることになったのです。

一昨年(2018年)には、その名も『情報幾何(Information Geometry)』という国際学術誌が刊行されました。私がその研究を始めたのが40歳過ぎくらいの時だったから、そこからかれこれ40年。そう考えると、感慨無量のところもあります。雑誌の編集長をやってくれと言うから、「もう私の出る幕ではありません」と、名誉編集者で勘弁してもらったんだけれどね。

※本文中敬称略

理研に招かれ、さらに視野を広げて研究活動。新たなテーマも開拓

94年10月、甘利は、理化学研究所に、国際フロンティア研究システム情報処理研究グループディレクターとして招かれる。97年には、新たに発足した脳科学総合研究センターの脳型情報システム研究グループディレクターに就任し、引き続き脳科学における理論研究に取り組む。

理研にいた伊藤正男先生が、「理論脳科学のグループをつくりたいから、お前が来てやってくれ」と。ここでは、初めから情報幾何と神経回路をドッキングさせたんですよ。要するに、神経回路は対象で、情報幾何は方法論だと整理した。理論脳科学はいいけれど、新しいことは若い優秀な人間たちにはかないません。一方、彼らは情報幾何を知らない。そこに、僕の存在価値があったというわけです。

東大時代にも、研究に関して「ああしろ、こうしろ」と言われたことはないんだけど、煩わしい雑務は避けられなかった。でも、理研にはそういうのはない。委員会はないし、授業もないし、予算はそれなりに(笑)。ということで、自由度は格段に高まりました。

一番違ったのは、気軽に外国に行ったり、人を呼んだりできたこと。多い年には10回ぐらい、学会の出席や客員教授の立場で海外に行きましたよ。

理研に来てからも自分の好きなことをやっていたわけですが、意識していたのは、できるだけ視野を広げようということ。例えば、多変量の信号から独立した信号を考える独立成分解析の研究が、国際的に活発化しました。そうすると、どうやら情報幾何学による解析とそれがつながるのではないか、という話になって。そちらの研究グループにも入っていって、「情報幾何と独立成分解析」に関する国際会議を、日本で開きました。そんなふうに、結構今までとは角度の違うテーマも、開拓しているんですよ。

03年からは同センター長も務め、センターの運営とともに若手研究者の育成などにも力を注いできた。現在はその職を離れ、「栄誉研究員」として研究を続けている。「考えてみると、ニューロの第1次ブームの時には東洋の外れで『へえ』って眺めていて、2次の時は最先端に近いところにいて、第3次ブームになったら、もう耄碌してね」と笑う脳科学者には、やはり質問しなくてはなるまい。「シンギュラリティは、本当に来るのでしょうか?」

シンギュラリティが脅威になるとしたら、それは人工知能自身が「こうしたい」という意欲を持って、その実現のためには人間が邪魔だ、と考えた時でしょう。ただ、人間はその意欲とか好奇心、自己犠牲の精神なんていうのを長い進化の過程で獲得してきたわけで、自動学習で身に付けたわけではないのです。人工知能にそういう部分を埋め込むことはできないんじゃないか、というのが僕の考えなんですよ。

ただ、AIがどんどん賢くなって、人の仕事を奪うのは確か。文明として見た時に、その〝落としどころ〞はどこにあるのか?そういう課題に正面から取り組んでいる人、いないですよね。それが、心配ではある。

AI研究そのものに関していうと、今はコンピュータの速さとデータ量という、ある意味〝腕力勝負〞で、いい結果が出せています。でも、実は「なぜそれができるのか?」という問いは、ずっと置き去りにされてきたわけ。その辺りの原理、仕組みを調べようという研究が、ようやく最近になって出てきました。僕もその端くれをやっているんだけど、これから面白い成果がいろんなところから生まれてくるんじゃないでしょうか。

偉そうなことを言っているけれども、僕は生来の怠け者だから、理研に来てからも、皆さんが一所懸命、実験をやっている時に、碁を打ったりしながら思いを巡らせています。そんな感じだから、人は「甘利さんは〝天空の学問〞をやっている」って(笑)。おっしゃるとおりなのですが、〝地上の学問〞がなかったら、何も進歩しません。でも、ぐっと引いたところから眺めているから見えるものもあると開き直っているわけです。

僕らが学生だった時代、大学にはひどい教授もいたから、皆で抵抗もしたものです。今の若い人たちを見て感じるのは、そういう反抗心みたいなものが希薄なこと。不条理を感じるのに静かにしているとしたら、文化としてよくないと思うんですよ。本来人間が備えている強靭さは、「なにくそ!」と思うところで発揮される。研究には能力だけでなく、そういう気概も必要だと、僕は思うのです。

※本文中敬称略

Profile

国立研究開発法人理化学研究所

国立研究開発法人理化学研究所

脳神経科学研究センター 栄誉研究員博士(工学)

甘利 俊一

| 1936年 1月3日 | 東京都目黒区生まれ |

|---|---|

| 1958年 3月 | 東京大学工学部 応用物理学科卒業 |

| 1963年 3月 | 東京大学大学院 数物系研究科応用物理学 博士課程修了 |

| 4月 | 九州大学工学部 通信工学科助教授 |

| 1967年 4月 | 東京大学工学部 計数工学科助教授 |

| 1975年 4月 | 米国マサチューセッツ州立 大学客員研究員 |

| 1981年 4月 | 東京大学工学部 計数工学科教授 |

| 1994年10月 | 理化学研究所 国際フロンティア研究システム 情報処理研究グループ ディレクター |

| 1996年 3月 | 東京大学定年退職・名誉教授 |

| 2003年 4月 | 理化学研究所 脳科学総合研究センター・ センター長 |

| 2008年4月 | 理化学研究所 脳科学総合研究センター・ 特別顧問 |

| 2009年 6月 | 理化学研究所 脳科学総合研究センター・ 甘利チームシニア チームリーダー兼務 |

| 2018年 4月 | 理化学研究所・栄誉研究員 |

コメント