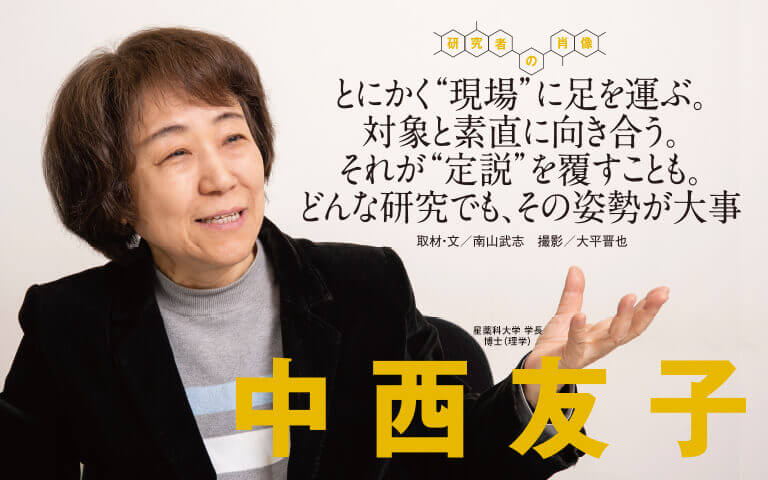

とにかく“現場”に足を運ぶ。対象と素直に向き合う。

とにかく“現場”に足を運ぶ。対象と素直に向き合う。

それが“定説”を覆すことも。どんな研究でも、その姿勢が大事

星薬科大学 学長

博士(理学)

放射化学で博士号を取得するも、就職した財団法人では、生化学分野の仕事に就く。さらに、転職した化学メーカーで、折しも黎明期にあったバイオテクノロジーをターゲットとする開発グループの立ち上げに関与し、植物に関する知見を蓄積‒‒。こうしたキャリアは、東京大学教授として主導した原発事故による土壌などの放射能汚染に関する調査研究にも生かされ、〝定説〞とは異なる結果を発表したリポートは、世界中から大きな反響を呼ぶ。日本学術会議会員で、ユネスコ国内委員、文科省科学技術学術審議会委員、内閣府原子力委員会委員(現職)をはじめ、両手に余る公的な役職も歴任した中西友子は、2019年4月、星薬科大学の学長に就任した。標榜するのは、〝研究と教育が調和した大学〞としての、さらなる進化である。

「手に職を」という親の勧めで理系に進学する

本取材は、2020年3月7日、星薬科大学本館で行われた。

世界的な建築家、アントニン・レーモンド氏が設計した

同大学のシンボル的建物。 1階から3階をつなぐ

スロープの壁には、太古の昔から薬づくりに勤しむ

人々を描いた大きな壁画が飾られている

戦時中、父は満州で医者をしていたんですよ。戦後、両親は母の実家の石川県金沢市に引き揚げ、私はそこで生まれました。1950年ですから、団塊世代の次という年回りです。

もともと東京への憧れがあった父は、私が2歳になる少し前に池袋駅の近くに越してきて、町医者を開業しました。当時、池袋の駅舎は木造で、ツバメの巣がたくさんあったのを覚えています。信じられないかもしれませんが、家から富士山がきれいに見えました。そうかと思うと、家の前の明治通りを時折米軍の〝戦車〞が走っていて、2階から顔を出したら同じ高さで兵士と目が合ったり。そんな時代でした。

学校は、東京教育大学附属小学校を受験し、高校まで12年間通いました。〝教育大附属〞のせいか体育の授業が充実していて、鉄棒とか結構得意だったんですよ、私。海にも山にも小学校自前の施設があって、皆と林間学校に行ったりしたのも、いい思い出です。

勉強では、英語と理科が好きでしたね。ユニークな先生が多くて、ほとんど教科書を開かないのです。中学の英語の先生は、『クリスマス・キャロル』などの英語の歌をいっぱい教えてくれて。高校の物理の先生は、『ファインマン物理学』というアメリカの大学の教科書を訳して、わかりやすく説明してくれたりしました。「勉強しなさい」とガミガミ言われるような雰囲気はまったくなく、ひたすら自由な学校生活を送っていました。

大学を受験したのは、69年。クラスメートのほとんどが東大受験を目指していたため中西もそう考えていたのだが……。「東大紛争」の余波で東大入試が中止になる。学園紛争が吹き荒れ、特に女性が安心して行ける大学を見つけるのが困難であったが、入試当時に紛争がなかったこともあり、中西は、親の勧めもあって「家から歩いて10分もかからない」立教大学理学部に進学する。理系を選んだ裏にも、親の助言があった。

満州で普通に暮らしていた両親と姉が、ある日突然、「1時間以内に荷物をまとめろ」と言われ引き揚げさせられた。そんな体験もあって、親には女であっても手に職をというか、自立できないとだめだ、という思いが強かったんですね。「文系に行っても将来困るよ」と母にさんざん刷り込まれました(笑)。私も理科系は嫌いではなかったし、素直にその教えに従ったわけです。

大学では無機化学を専攻して、放射化学の研究室に入ったのは、先生に惹かれたから、というのが大きかった。東大から、何人も面白い先生が来ていたんですよ。とはいえ、初めから大学院まで行って勉強しようという気持ちがあったわけではありません。翌年東大に入った高校時代の同級生の男子が、「女性でも院を目指すべきだ」と言って、頼みもしないのに教養学部で使っている教科書などを送ってきて。それで、その気にさせられて、3年生の時から猛勉強を始めたのです。彼は化学大好き人間でしたが、惜しいことに、その後若くして亡くなりました。

結果進んだ東大の大学院で、物性研究所におられた本田雅健先生と出会い、直接教えを受けることができたのは、このうえない幸運でした。席を並べたことのある海外の多くの学者から「彼ほど優れた研究者はいない」と称された先生は、化学だけでなく歴史や文化にも長じていて、周囲から「ウォーキング・ディクショナリー」ならぬ「ウオーキング・ブリタニカ」と呼ばれていて(笑)。実験になると、まるでそれぞれの元素の挙動が見えているかのような適切な指摘をされたことに感動しました。今でも忘れられません。

※本文中敬称略

一転〝生き物相手〞の研究の道へ進路変更。そして植物バイオへ

「自分には、研究以外にできることはない」というのが、中西が薫陶を受けた本田教授の口癖でもあった。ある意味その言葉どおり、修了が迫っても、就職に関するサポートをしてくれる気配はまったくない。困った〝大学院生〞は、放射線関係でつながりのあった工学部の教授に相談をもちかける。そのつてで、研究員として採用されたのが、財団法人実験動物中央研究所だった。

「あんなに面白いところはないから、ぜひ行きなさい」と言われたのですが、相手にするのは〝生き物〞です。社会に出たとたん、無機化学から生化学への転身を余儀なくされてしまった。

当然、初めは戸惑うことばかりでした。そもそもサンプルを常に冷やしておかないといけない、という感覚がない状態でしたから(笑)。製薬会社から来ていた人と一緒のプロジェクトだったので、いろいろ教えてもらいながら進んでいくという感じでしたね。

実験に必要だとはいえ、妊娠時、お腹の大きなネズミを殺さなくてはいけないようなシチュエーションは、ちょっと嫌だなあ、と思ったこともあります。獣医さんとか製薬企業の研究所にいた人はサクサク作業を進めていくのですが、そういうところで出自の違いを認識させられたりもしました。

とはいえ、そのうちいろんなことがわかってきて、細胞の光反応などには、研究者として面白さを感じるようになりました。一方で、やりたいことをやっているけれど、果たして自分は研究所に貢献できているのか……とちょっと肩身の狭い思いも強くなって。それで、いろんな人に将来を相談しているうちに、「化学メーカーの日本ゼオンが人を探している」と。

転職したのは82年ですが、当時の日本は〝バイオブーム〞のとば口にあって、異業種も含む様々な企業が参入し始めていました。同社もまた、新たに開発グループを立ち上げるというタイミング。バイオテクノロジーの研究開発のために、アイソトープを扱う施設を新設するので関連の資格を持った人材が欲しいというのが、私に声のかかった理由でした。大学院の本田研で育ったメンバーは、全員、放射線取扱主任者第1種という資格を取得していたのですが、それが役に立ったわけです。

しかし、施設の管理だけやっていればいいというわけには、もちろんいかない。結局できたばかりの開発グループのまとめ役として、まったく経験のなかったマネジメントも司ることになるのだが、それは民間企業の社員たちの〝真面目さ、素晴らしさ〞を実感する体験でもあった。研究に関して、またも未知の分野へのチャレンジとなった中西は、臆することなく〝その道のプロ〞の教えを請いに出かけていく。

当時、開発テーマの一つに位置付けたのが、医薬品などへの実用化が期待されたモノクローナル抗体でした。でも、例えば抗体をつくらせる細胞をどうやって増やすのかなんていう知識は、全然ないわけです。そこで、いろんな先生のところに話を聞きに行ったり、細胞株を分けてもらったりして動物細胞培養室を立ち上げました。

なかでも印象に残るのは、会社にお願いして、当時獨協医科大学におられた高岡聡子先生のところで、1カ月研修させてもらったことです。東大医科学研究所で、動物やヒトの組織培養に関する草分けだった勝田甫先生と仕事をされてきた方で、そこで〝培養〞についての基礎から最新の知見まで勉強することができました。顕微鏡下で、正常細胞とくっついたがん細胞が、顆粒という微小な粒をピュッと吸い取ってしまう16ミリで撮影した動画を見せられた時には、息を飲みました。そんなシーン、当時は誰も見たことがなかったのです。

日本ゼオンの研究員時代にカリフォルニア大学

バークレー校内ローレンス・バークレイ国立研究所

メルビンカルビンラボへ留学。

J.C.Bartholomew副所長夫妻と中西氏夫妻

83年から2年間、アメリカのカリフォルニア大学が運営するローレンス・バークレイ国立研究所に留学させてもらったことも、一つの転機になりました。実はこの時、私には〝宿題〞が課せられていたんですよ。帰国したら、新たに植物バイオのグループをつくるから、それに向けた準備をするように、と。医薬品開発とともに、物質生産や新品種開発といった農業分野にもバイオ技術の応用が加速しつつありました。

考えてみると、知らない分野に乗り込んでいく際に、その都度第一線の研究者にめぐり合えたからこそ、今日の私があるのだと思います。アメリカでは、今度は植物の細胞培養のパイオニアである、カリフォルニア大学リバーサイド校のT・ムラシゲ教授から直接教えを請う幸運に恵まれました。どうすると植物培養株ができるのか、それを元の植物に戻すにはどうすればいいのか、といった植物の本質を追求する精神など、後の研究の礎となる多くのものを学ばせてもらいました。

さて、帰国すると〝約束〞どおりに植物の部隊をデザインし、いくつかのプロジェクトをスタートさせました。楽しかったのですが、とにかく忙しかった。気がつくと夜中の1時なんていうのが珍しくない時代でもありました。

※本文中敬称略

東大で植物生理を研究。のちに総長補佐を務め、福島にも寄り添う

プロジェクトが軌道に乗り始めた87年、中西は日本ゼオンを退社。今度は自ら動いたのではなく、東大農学部から誘いを受け、助手に就いたのである。実はこの転職の契機になったのも、放射線取扱主任者の資格だった。「農学部でアイソトープの管理をしていた人が辞めた」ことから、声がかかったのだ。東大に来て、研究は〝植物一本〞に定まった。メインの研究テーマに位置付けたのは、学部・大学院時代から財団法人研究所・企業の研究所までに得た知識と経験の集大成ともいえる、〝放射線植物生理学〞だ。

放射線植物生理学というのは、ごく簡単にいえば、アイソトープや放射線というツールを使って、生育中の植物の状態を見て調べようという研究です。当初は研究費がなくて大変だったのですが、数年後からは、幸い途切れることなく科研費などをいただけるようになったんですよ。周囲の方々のサポートもあって、自分が興味を持った研究に没頭できるのは、本当に幸せなことでした。

大学院の農学生命科学研究科の教授になったのは、01年です。03年には、なぜか総長補佐の大役も仰せつかって。まさか大学運営にまでかかわるとは夢にも思いませんでしたけど、これがまた大変でした(笑)。

翌年、大学の法人化を控えていましたから、副学長などを含めて、十数人で毎日夕方から終電まで話し合いです。法学部の先生と一緒に、大学内のありとあらゆる規定について、〝てにをは〞からチェックするようなこともやりました。ただ、後になって考えてみると、あれもいい経験だったと思っています。哲学とか経済だとか、こんなことでもなければ交わることのない先生方と、〝同じ釜の飯を食った戦友〞として働くことができたのですから。

大学運営に関する業務を解かれ、「ようやく一息ついた」と思ったのも束の間、11年、東日本大震災に伴う福島第一原発の事故が発生。広範な農地や山林が放射能で汚染される事態に、〝放射線と植物〞の研究に勤しんできた中西が無関心でいられるはずがなかった。すぐに農学部で立ち上げた福島復興支援プロジェクトのリーダーに就き、足繁く現地に通う日々が始まった。

福島の農家の方たちに正しい情報を伝える必要がある。風評被害を防ぎながら、一日も早く被災地の回復を図らなくてはいけない‒‒。そのために、関連する分野の教員が、専攻の垣根を越えて50人ほどの調査チームを結成し、土壌、水、作物、動物などの汚染の実態調査に向かいました。土壌を採取し、放射性セシウムの深度分布を測定したり、イネなどの作物がセシウムを取り込むメカニズムや予防方法を調べたり。もちろん、みんなボランティアです。

そうした調査の結果、従来の定説を覆す事実が、いくつも明らかになりました。例えば、セシウムは土壌に強く固定され、農作物に吸収される割合は非常に低いことが判明。また、セシウムを含んだ餌を食べた乳牛の乳からはセシウムが検出されるのですが、汚染のない餌に戻せば2週間で消えることも確かめられた。「植物は、汚染された土壌からどんどん放射能を吸い上げ、それを食べて内部被ばくした牛は、殺処分にするしかない」という〝常識〞は、正しいとはいえなかったわけです。

3年にわたる調査のデータを基に、より詳しく研究を進めた結果、イネは水耕栽培だとセシウムをよく吸収するものの、水田のような土壌栽培ではほとんど取り込まないことなどもわかってきました。植物も土も、我々の知らない〝奥深さ〞を秘めていたんですね。

こうした成果を英語の本にすると、多くの海外のメディアから取材依頼がありました。オープンアクセスにした電子版のダウンロードが、同種の書物としては異例の数に上るなど、反響には大きなものがあったのです。

※本文中敬称略

星薬科大学学長に。将来性ある薬学分野に優秀な人材を送り出す

16年に東大を定年退職(名誉教授)した後も、農学生命科学研究科の特任教授として研究を続けていた中西に、今度は「星薬科大学学長に」と声がかかる。バイオ研究の実績があるとはいえ、とりたてて薬学に詳しいわけではなかったから、これもまた新しいフィールドへの挑戦である。

こちらに来ることになって、いろいろ勉強してみてわかったんですけど、例えば重さ当たりの値段を比べたら、薬はダイヤモンドよりも高いわけ(笑)。高齢化社会の進展、〝未病〞への関心の高まりなどを背景に、医薬品に対する需要も価値も、ますます高まっていくはずです。そうしたニーズを満たすための技術革新も進むでしょう。薬剤師という〝薬のプロフェッショナル〞が現場で果たすべき役割が大きなものになっていくのは、必然だと思うのです。

学長としてやりたいのは、当たり前のことですが、優れた人材を育むこと。そのためには、研究と教育の両輪がしっかり回っていなくてはなりません。だから、大学の薬学界が全体として教育中心に走っている現状は、少し気になります。いい研究のないところに、いい人材は集まりません。私は、そういう意味で、この大学を〝研究と教育が調和した大学〞にしたいと考えているんですよ。

長く携わってきたからわかるのですが、研究者は、やっていることをなかなか世間が認めてくれないとか、お金が足りないとかで行き詰まることが少なくありません。そういう時に、例えば「そのテーマなら、この省庁のプロジェクトに応募してみたら?」というように、ちょっと背中を押してあげる。そうすると、みんな生き生きとしてくるんですね。議論しているうちに、「こんな研究はメガファーマもやってない。うちがその分野の拠点になろう」というような話になったり。そういう活気にあふれた研究の風土をつくるためにも、学長自ら若い人の背中を押して回りたい。そう考えているのです。

現在、常に持ち歩く名刺は、星薬科大学学長、東京大学特任教授、そして原子力委員会委員という肩書が記された3枚。それだけで、恐らく〝超の付く〞多忙な日々を送っているのがうかがえる。そんな中西が今、時間を割きたいのは、「植物に関する研究についての新しい書籍を書くこと」だという。

東大でやってきた、アイソトープを用いた生きた植物の生理のイメージング解析というのは、それまで手付かずの分野でした。研究を重ねてきた結果、とても興味深いことがいくつもわかってきました。中性子線は、X線などと違って、水だけを映し出すことができます。例えば、花にそれを当てると、花の中の〝水の像〞が撮れるのです。これ、見た目も美しく神秘的ですよ。

このやり方で得られた知見を一つ紹介すると、土壌の中の大豆の根の様子を、中性子線を当てて調べてみたところ、根の表面から1㎜くらいは空気層で、土と直接接しているわけではないことがわかりました。そこで出てくるのは、では根はどうやって水分を吸収するのか?という疑問です。恐らく空気層にある水蒸気を吸っているのではないか、という推論が成り立つのですが、ならば金属はどうやって?と、どんどん未知の領域に踏み込んでいくことになるのです。

今、植物生理学も水耕栽培にシフトしていて、〝土の科学〞をやる人が少なくなってしまいました。でも、先ほどのイネのセシウムの吸収にもあるように、植物と土壌、あるいは水に関しては、まだまだ解明すべき謎に包まれた部分が多く残されているわけです。そうしたことへの興味関心を喚起する意味でも、ここまでの成果を一冊の書物にきちんとまとめたいと考えています。 自然を相手にするのだったら、とにかく〝現場〞に出向き、生き物そのものを素直に観察して、その不思議かつ深遠な世界をとことん探ってほしいと思います。それが、皆の〝思い込み〞を覆す重要な発見につながることも多々あるのです。考えてみれば、そうした姿勢は、あらゆる分野の研究に共通するものなのではないでしょうか。

※本文中敬称略

Profile

星薬科大学 学長

星薬科大学 学長

博士(理学)

中西 友子

| 1950年 4月27日 | 石川県金沢市生まれ |

|---|---|

| 1969年 3月 | 東京教育大学附属高等学校卒業 |

| 1973年 3月 | 立教大学理学部卒業 |

| 1978年 3月 | 東京大学理学系研究科 博士課程修了 |

| 4月 | 財団法人実験動物中央研究所 研究員 |

| 1982年 4月 | 日本ゼオン株式会社 技術開発センター研究員 |

| 1983年 9月 | 米国カリフォルニア大学 博士研究員(~85年10月) |

| 1987年 4月 | 東京大学農学部助手 |

| 2001年 4月 | 東京大学大学院 農学生命科学研究科教授 |

| 2003年 4月 | 東京大学総長補佐(兼任) |

| 2006年 4月 | 東京大学環境安全本部 本部長(兼任) |

| 2014年 3月 | 内閣府原子力委員会委員(非常勤) |

| 2016年 3月 | 東京大学定年退職、東京大学名誉教授 |

| 4月 | 東京大学大学院 農学生命科学研究科特任教授 |

| 2019年 4月 | 星薬科大学学長 |

主な受賞・受章ほか

猿橋賞受賞(2000年)

原子力学会貢献賞受賞(2001年)

日本放射化学会賞受賞(2009年)

フランス国家功労勲章(シュヴァリェ章)受章(2013年)

Hevesy Medal Award受賞(2016年)

スウェーデンチャルマース工科大学名誉博士(2019年)

コメント