筑波大学 システム情報系 大澤研究室

助教 博士(工学) 大澤 博隆

「ロボット」は本質にあらず?

人間に見えるロボットやキャラクター、人間のような音声応答インタフェースを総称して「エージェント」と呼ぶことがある。一昔前まで、エージェントは一部の研究機関の研究対象にすぎなかったが、ソフトバンクの「Pepper」やスマートスピーカーをはじめ、この10年ほどの間に、一般家庭にも普及し始めた。

様々なエージェントが実社会で一般ユーザーと接することによって生じ得る諸問題に対し、分析や考察、解決、応用を目指す研究を「ヒューマンエージェントインタラクション(HAI)」といい、筑波大学の大澤博隆助教は、当該研究分野のトップランナーの一人である。

人間と共生する未来のエージェント像について、多くの人は人型ロボットをイメージしがちだ。大澤助教もかつてはそう考えていたが、研究を進めるうち、「もっと多様な形態がありえるのでは」と疑問を抱くようになり、以来、「擬人化」と呼ばれる技術の研究に取り組んできた。

擬人化の研究とは、その名のとおり、〝外面的な人間らしさ〞を解明する研究である。

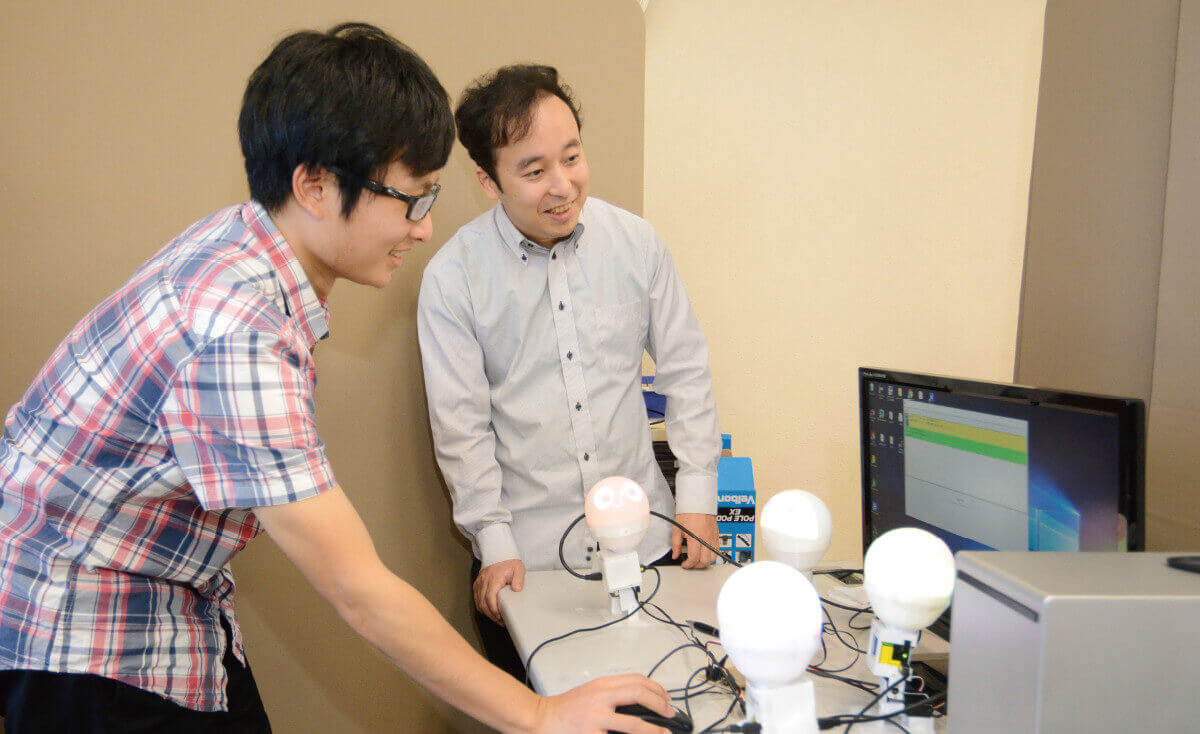

「手がけた研究の一つに、多機能プリンタなどの家電製品自体に眼や手を付けて擬人化し、人間に設定や操作法などを自ら説明させる機能説明エージェントの開発があります。この研究を通じて、人間や人型ロボットが説明するより、ユーザーの機能理解が促されることがわかりました。存在感が強い人型ロボットが傍にいると、人間はそこに意識が向いてしまうからです」

この結果が意味するのは、機能理解を促進する目的達成の手段として、単独のロボットを介した説明が必ずしも最適ではないということ。人間のサポートを目的とした場合、擬人化をうまく〝コントロール〞した設計を心がけることが重要なことがわかる。大澤助教はほかにも、子供が自らデザインする書籍紹介ロボットや、盲目患者の眼のコミュニケーションにエージェント技術を用いて代替する眼鏡など、HAI技術の可能性を広げる研究を展開している。

人工知能は人間の嘘を見抜けるか?

大澤助教は〝内面的な人間らしさ〞の研究も手がけ、なかでも「社会的知能」と呼ばれる分野の開拓に貢献。社会的知能とは、「他者とコミュニケーションして協力する」ための知能で、人間の脳はこの機能が発達していることが知られている。

「人間は〝相手の意図を読む〞能力に長けています。私たちがまったく知らない人と協調することができるのは、相手の心を読んで信頼し合える性質を備えているからです。その現象を解明し、擬人化の設計に役立てたいと考えています」

AIがさらに発達すれば、人間との高度なコミュニケーションが可能となる。しかし、人間は形式的な会話だけでなく、冗長的な話をしたり、嘘をついたり、相手を騙したりすることもある。そうした複雑なコミュニケーションが可能なAIの実現には、相手の意図を推定したり、見抜いたりする社会的知能の深層に迫る必要がある。大澤助教が注目したのは、「人狼」(詳細はコラム参照)に代表されるコミュニケーションゲームだ。

「相手の考えを見抜いたり、説得したりする会話が求められるゲーム『人狼』は、人間の社会行動の縮図といえます。人狼をプレイできるAIの開発を通じて、コミュニケーション知能を解析したいと考えています。人狼が研究に適している点は、必ず勝負がつくこと。勝負の分かれ目には、何らかの戦略やポイントが存在し、人狼が得意な人はそのスキルに長けているはず。そのデータをたくさん集めて分析を進め、実社会のコミュニケーションとリンクしているポイントを搭載したAI人狼を開発することで、人間のコミュニケーションスキル向上に貢献できると思っています」

大澤助教の研究が進化し、内外両面で人間らしくふるまうエージェントが開発されれば、対人コミュニケーションを軸とする人間の社会的なスキルをサポート、すなわち人間の機能の向上に寄与することは間違いない。「擬人化をどう設計すべきか、あるいは、すべきでないかを網羅した〝HAI〞の教科書のようなものをまとめて、社会に還元したい。人間とAIがタッグを組み、最大限のパフォーマンスが発揮できる社会の実現につながればうれしいですね」

大澤助教はSF作家らとのコラボ研究も展開、作品監修なども手がける。「AI技術の急発達による倫理問題などに対応するため、研究者も作家も新しいビジョンを必要としています」(大澤助教)

注目の研究

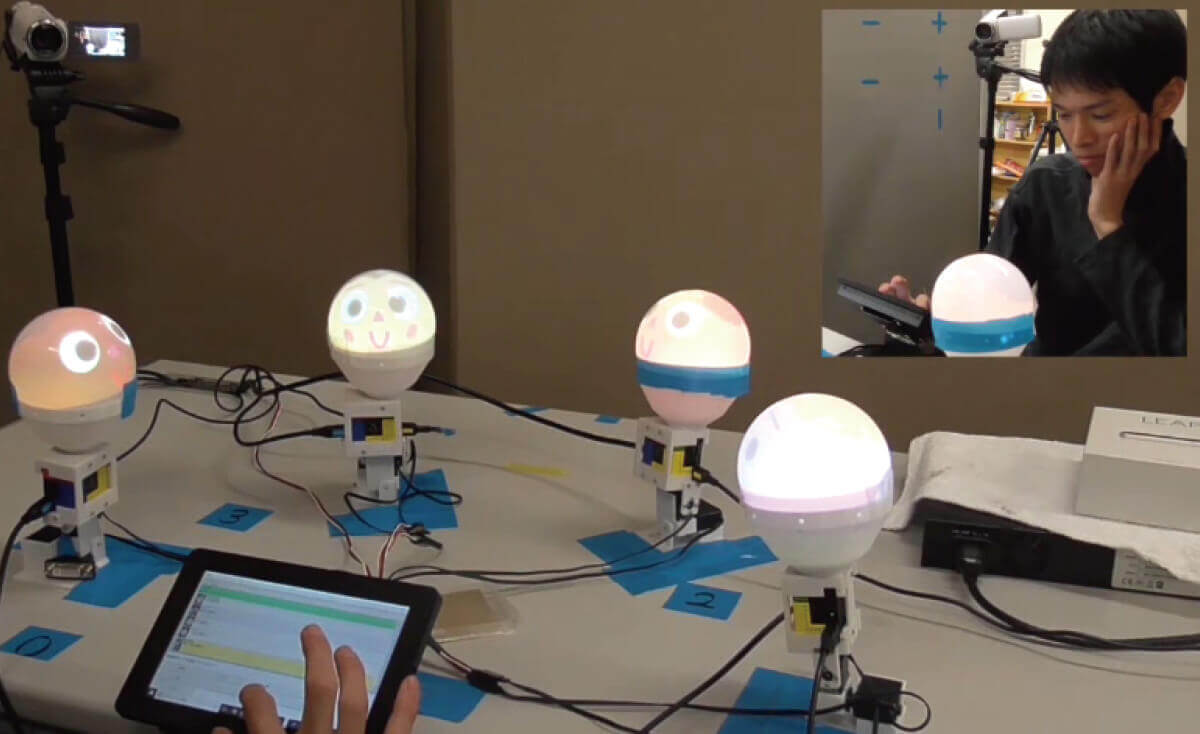

東京大学の鳥海不二夫准教授らとともに、人間のようにふるまうエージェントの研究を進める「人狼知能プロジェクト」を運営。プロジェクトの目的は、「人狼」をプレイして人間と遜色なく遊べるAIの実現である。人狼は不完全情報ゲームのため、相手の予想する“推測”や相手を騙す“駆け引き”、相手に協力を依頼する“説得”などのコミュニケーションが要求される。こうしたコミュニケーションはパターン化が容易ではなく、技術的なハードルが高いものの、社会で人間と共生するAIに不可欠な要素が多分に盛り込まれている。大澤助教は、AI間のやり取りに使われる人狼言語の開発や、表情を投影できる人狼プレイロボットの開発などを担当。2015年から、人狼知能のプログラムを競う競技会「人狼知能大会」を開催しており、将来的には、人間と対面でプレイできるエージェントの開発を目指している

大澤 博隆

助教 博士(工学)

おおさわ・ひろたか/2009年、慶應義塾大学大学院開放環境科学専攻博士課程修了。10年、日本学術振興会特別研究員PDに採択され、国立情報学研究所へ出向。同年から11年にかけ、JSTさきがけ所属専任研究員。11年、慶應義塾大学理工学部情報工学科助教。13年より、筑波大学システム情報系助教。ヒューマンエージェントインタラクション研究室責任者。筑波大学人工知能科学センター研究員。

コメント